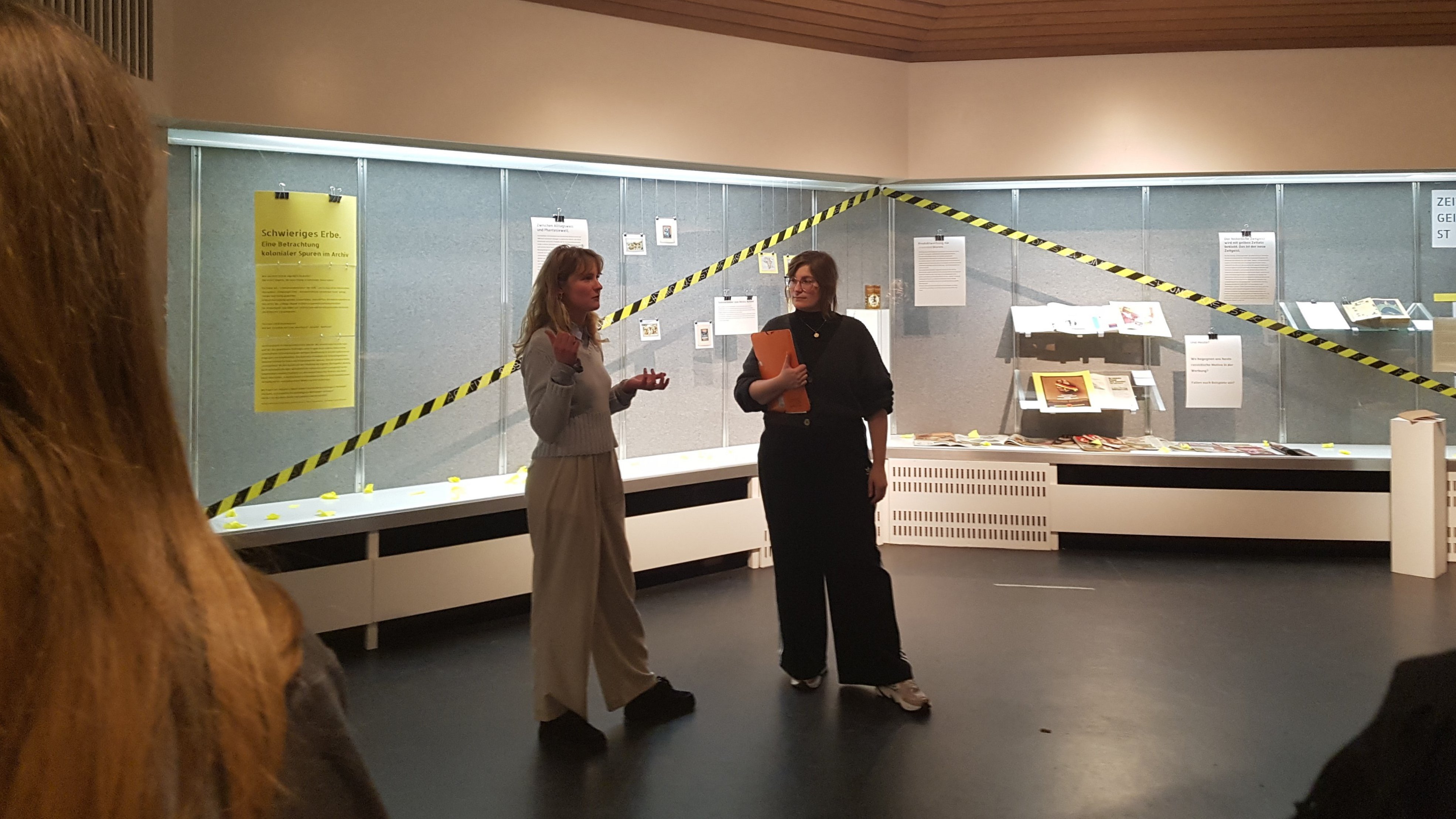

Im Rahmen eines Selbststudiums für das Seminar „Schwieriges Erbe. Kolonialzeitliche Sammlungen heute“ bei Thomas Thiemeyer und Bernd-Stefan Grewe begaben sich im April 2022 sechs Master-Studierende der Empirischen Kulturwissenschaft auf koloniale Spurensuche in den Sammlungen des Ludwig-Uhland-Instituts. Für die Präsentation der Ergebnisse konnte der am Institut vorhandene Ausstellungsraum genutzt werden, der Studierenden die Möglichkeit zur Erprobung kuratorischer Praxis bietet. Am 9. Dezember 2022 präsentierten Aline Riedle und Jasmin Kellmann die erarbeitete Ausstellung ihren Kommilitoninnen und den Seminarleiterinnen Regina Keyler, Fabienne Huguenin und Annika Vosseler des Praxisseminars „Provenienzforschung – Aber wie? Archivrecherche, Netzwerkforschung und Sammlungsgeschichte(n)“.

Die Ausstellung nimmt Objekte in den Blick, die koloniale Denkfiguren bis heute reproduzieren. Eine Betrachtung verschiedener Objekte soll dabei kolonialistische Narrative aufschlüsseln. Materielle Kultur aus der Kolonialzeit, wie zum Beispiel Sammelbilder, die damals einen ähnlichen Reiz boten, wie die Panini-Sammelbilder heute, durchdrang auch die Alltagswelt von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Durch die Sammelpraxis wurde eine spielerische und unkritische Übernahme kolonialer Denkstrukturen erzeugt. Bis heute ist die Verwendung von Stereotypen und rassistischen Bebilderungen eine beliebte Werbestrategie, wie in der Ausstellung exemplarisch anhand populärkultureller Zeitschriften aus verschiedenen Zeiten thematisiert wird.

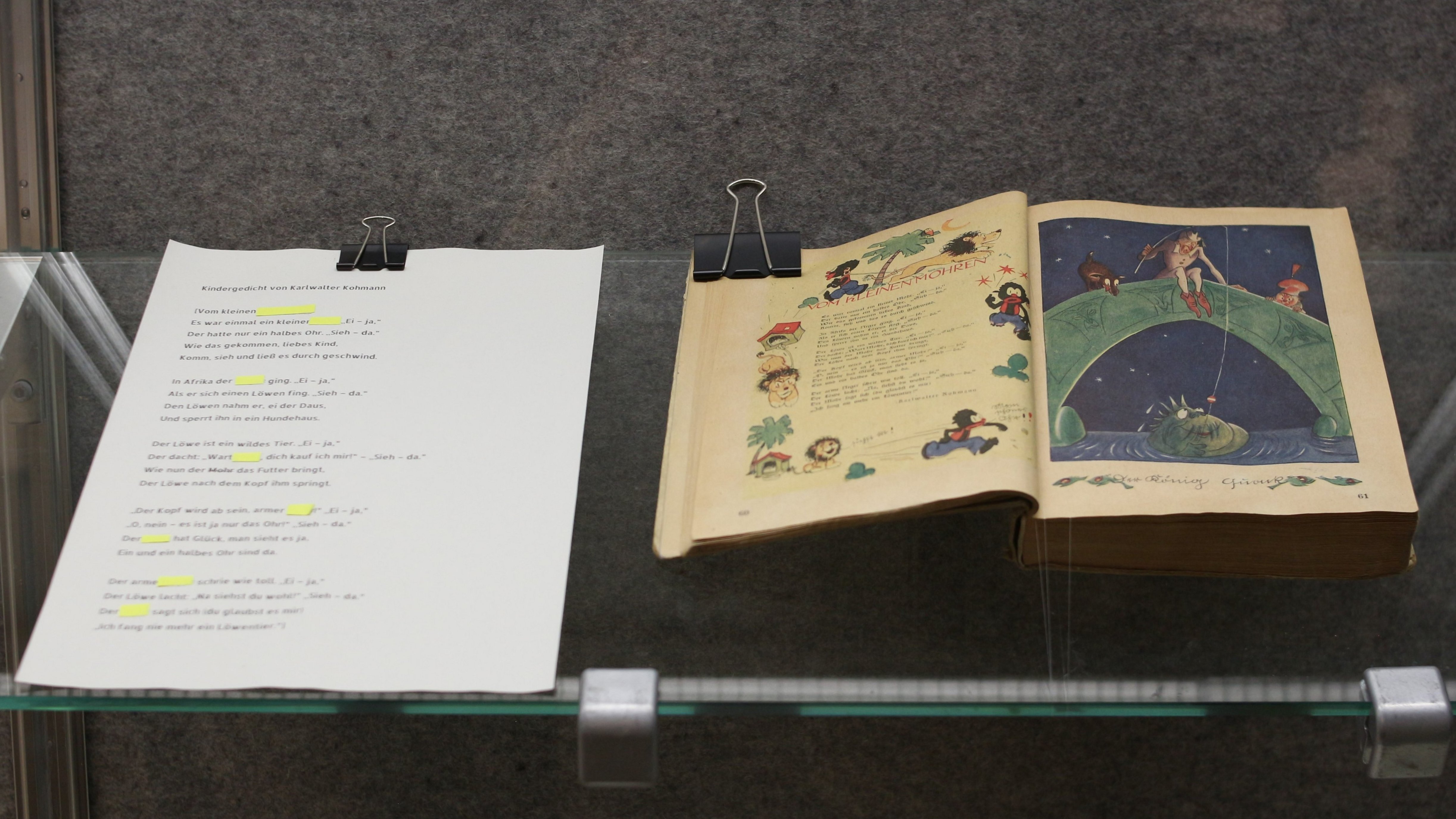

Mit der Ausstellung sollte auch erprobt werden, wie problembehaftete Themen ausgestellt werden können. Die Diskussion während der Führung mit den Studierenden verdeutlichte den schmalen Grat zwischen dem Bestreben, Begriffe nicht weiter zu reproduzieren, und dem Vorwurf der Verfälschung und Manipulation historischer Quellen. Im Ausstellungsabschnitt mit dem Titel „Der historische Zeitgeist wird mit gelben Zetteln beklebt. Das ist der neue Zeitgeist“ hatten die Kuratorinnen selbst nach Wegen des Umgangs mit Begriffen gesucht. Sie hatten sich entschieden, in Anlehnung an die Ausstellung „Schwieriges Erbe" im Linden-Museum Stuttgart, diesen Diskurs symbolisch mit gelben Überklebungen sichtbar zu machen. Die Originalquelle – ein Kinderbuch – blieb unberührt – beim reproduzierten und daneben platzierten Text jedoch wurden die kritischen Begriffe überklebt. Zur weiteren Vertiefung dieser Problematik wurden zudem kritische Stimmen in Form von Briefen aufgegriffen. Das Linden-Museum hatte nämlich als Reaktion auf seine Ausstellung „Schwieriges Erbe“ Briefe erhalten, in denen die Überklebungen als störend kritisiert wurden. Auch diese Kommentare fanden Eingang in die Ausstellung und wurden während der Führung diskutiert.

Es wurde deutlich, dass es den Ausstellungsmacherinnen weniger darum geht, Antworten zu finden – vielmehr soll der gesellschaftliche Diskurs offengelegt und sichtbar gemacht werden. Sie verstehen den musealen Raum als Bühne zur Aushandlung dieses Diskurses. So war der Austausch mit den Kommilitoninnen gerade für die Diskussion, wie mit schwierigen Originalquellen in einer Ausstellung umgegangen werden kann, sehr anregend.