Seit 2019 findet an jedem zweiten Mittwoch im April der „Tag der Provenienzforschung“ statt. Ins Leben gerufen wurde er vom Arbeitskreis Provenienzforschung e. V., um auf die gesellschaftliche und wissenschaftliche Relevanz dieses komplexen Forschungsgebiets aufmerksam zu machen. Die international vernetzten Provenienzforscherinnen und Provenienzforscher informieren dabei über die vielfältigen Fragestellungen und Methoden in diesem Kontext. In Zeiten der Corona-Pandemie erfolgen die Informationen vor allem über digitale Vermittlungsformate oder Social Media (#TagderProvenienzforschung).

Am Museum der Universität Tübingen MUT wird der Tag der Provenienzforschung zum Anlass genommen, um einige der häufig gestellten Fragen aufzugreifen. Die Antworten können dabei lediglich eine erste Orientierung bieten, denn die Wahl der adäquaten Begrifflichkeiten in diesem sensiblen Kontext ist mit Vorsicht zu treffen und die Diskussionen hierzu sind längst nicht abgeschlossen.

1) Provenienzforschung – was ist das eigentlich?

Das Wort „Provenienz“ kommt aus dem Lateinischen und leitet sich ab von „provenire“ für „herkommen“. Es geht bei der Provenienzforschung zunächst um die Klärung der „Herkunft“ von Kulturgütern oder, anders ausgedrückt, um die „Objektbiografie“. Man möchte erfahren, wer die Besitzer und Besitzerinnen der Objekte waren, von der Herstellung bis zur Ankunft in der jeweiligen Sammlung. Der Fokus der dabei insbesondere auf der Frage, ob bei den verschiedenen Besitzwechseln möglicherweise ein Unrechtskontext vorlag – ob also die Kunstwerke, Kulturgüter oder menschlichen Überreste (Human Remains) gewaltsam oder unrechtmäßig angeeignet wurden. Aktuell lassen sich in Deutschland vor allem vier Schwerpunkte der Provenienzforschung feststellen: 1) NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter, 2) Kulturgüter aus der Kolonialzeit, 3) Kulturgüter, die zur Zeit der Sowjetisch Besetzten Zone (SBZ)/DDR unter Zwang entzogen wurden sowie 4) sensible Objekte, also Kultobjekte und menschliche Überreste.

2) Was ist mit Restitution oder Repatriierung gemeint?

Ziel der Provenienzforschung ist es, die Herkunftszusammenhänge zu klären und transparent zu machen, um unrechtmäßigen Entzug aufzudecken, darüber aufzuklären oder schließlich auch eine Rückführung zu veranlassen. Hier fallen häufiger die beiden Begriffe Restitution und Repatriierung.

Restitution kommt vom lateinischen „restituere“ für „wiederherstellen“. In der Provenienzforschung findet der Begriff im Kontext einer Rückgabe oder Rückführung von Objekten Verwendung, die unrechtmäßig erworben worden waren. Dabei schwingt auch eine Form von Wiedergutmachung mit.

Repatriierung meint wörtlich „ins Vaterland zurückkehren“. Der Begriff wird für Objekte verwendet, die einen starken regionalen Bezug aufweisen und der Wiederherstellung des kulturellen Erbes im Ursprungsland dienen. Immer wieder wird er auch auf „menschliche Überreste“ bezogen, die an die Herkunftsgesellschaft zurückgegeben werden.

Die Wahl der angemessenen Bezeichnungen und Definitionen sowie der Kontext ihrer Verwendung ist weiterhin in Diskussion und dieser Prozess des Annäherns an adäquate Begrifflichkeiten noch längst nicht abgeschlossen.

3) Was ist der Unterschied zwischen Raubkunst und Beutekunst?

Der Begriff der Raubkunst wird für Kunst- und Kulturgüter verwendet, die während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft unrechtmäßig den Besitzer oder die Besitzerin wechselten (siehe auch den Dokumentarfilm auf arte: „Göring, Brueghel und die Shoah – Die Blutspur der NS-Raubkunst“). Das NS-Regime raubte speziell Kulturgüter von im Dritten Reich verfolgten Personengruppen, weshalb man hier von NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern spricht. Geplündert wurden Privatsammlungen, Museen, Schlösser und Bibliotheken. Zum Teil waren die Kunstgegenstände für das neue „Führermuseum“ in Linz vorgesehen, manche wurden auf dem internationalen Kunstmarkt verkauft, um an Devisen zu gelangen, andere gelangten in die Privatsammlungen hochrangiger NS-Funktionäre.

Der Begriff der Beutekunst hingegen meint Kulturgüter, die in einem Krieg oder einem kriegsähnlichen Zustand widerrechtlich angeeignet wurden, also entgegen Artikel 56 der Haager Landkriegsordnung (HLKO) von 1907. Das kann alle Kriegszeiten betreffen.

4) Wie geht eine Provenienzforscherin oder ein Provenienzforscher vor?

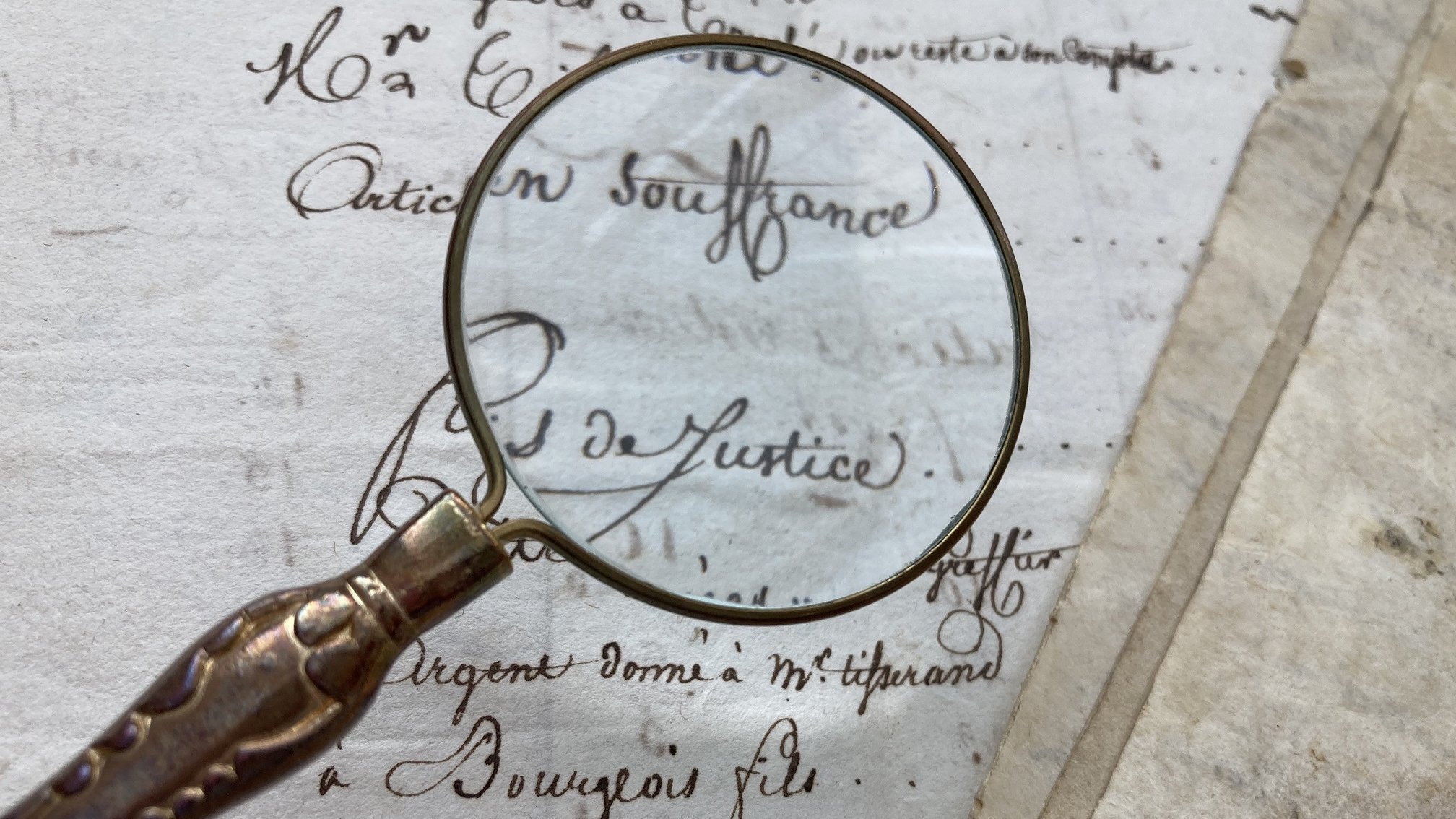

Das Problem ist: Je weiter das Ereignis eines unrechtmäßigen Entzugs zurückliegt, desto schwieriger ist es, diesen nachzuweisen. Beteiligte können häufig nicht mehr mit der Methode der Oral History befragt werden, Dokumente und Inventarbücher sind, zum Beispiel bei Umzügen oder durch Kriege, verloren gegangen, Sammlungen wurden auseinandergerissen oder sind in Vergessenheit geraten. Das ist gerade bei Universitätssammlungen häufiger festzustellen, die erst seit etwas mehr als zehn Jahren in ihrer Bedeutung für Forschung, Lehre, Vermittlung als kulturelles Erbe unserer Bildungseinrichtungen wieder verstärkt wahrgenommen werden. Diese Ausgangslage macht eine geduldige, akribische Recherche notwendig – zunächst am Objekt selbst, zum Beispiel durch Prüfen der Rückseiten von Gemälden, der Suche nach Aufschriften am Objekt, dem Prüfen angefügter Zettel, dann anhand der vorhandenen Inventarbücher, Briefe und Dokumente, und schließlich in verschiedenen Archiven. Grundlagenforschung, beispielsweise zur Rekonstruktion damaliger Netzwerke, ist dabei äußerst wertvoll. Zudem ist der Austausch mit anderen Forschern und Forscherinnen sowie die Kommunikation nach außen unabdingbar. Dazu gehört insbesondere bei die Kontaktaufnahme zu den Herkunftsgesellschaften kolonialzeitlicher Objekte und Human Remains.

5) Weshalb ist die Provenienzforschung derzeit so präsent – und wie war das früher?

Das Thema der Provenienzforschung ist in den letzten Jahren verstärkt in das Blickfeld der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Hierzu hat einerseits die Washingtoner Erklärung aus dem Jahr 1998im Anschluss an die Konferenz über Vermögenswerte aus der Zeit des Holocaust beigetragen, ebenso wie der Fall Gurlitt („Schwabinger Kunstfund“, 2012/13). Auch medial begleitete Rückgabeforderungen oder Verhandlungen über Rückgaben machen das Thema präsent. So erhielt die Wiener Galeristin Lea Bondi-Jaray das „Bildnis Walburga Neuzil (Wally)“ von Egon Schiele bis zu ihrem Tod 1968 nicht zurück, weshalb die Erben das Werk bei einer Ausstellung im MoMA in New York 1998 beschlagnahmen ließen. Die außergerichtliche Einigung erfolgte 2010.

Die Kolonialzeit wurde etwas später als wichtiges Thema der Provenienzforschung wahrgenommen. Dies erfolgte unter anderem im Zuge der Debatten um das Humboldt-Forum und im Kontext des Berichts von Felwine Sarr und Bénédicte Savoy aus dem Jahr 2018 zur Restitution afrikanischer Kulturgüter. Ihn beauftragte der französische Präsident Emmanuel Macron, nachdem er 2017 an der Universität Ouagadougou eine Grundsatzrede zur Politik Frankreichs in Bezug auf Subsahara-Afrika gehalten hatte.

Doch hat die Provenienzforschung ihre Vorläufer in früheren Jahren, wie Savoy in ihrer jüngst erschienenen Publikation „Afrikas Kampf um seine Kunst“ darlegt. In den 1960er Jahren, kurz nach der Unabhängigkeit von 18 Kolonialstaaten, befasste man sich sowohl im globalen Süden als auch im globalen Norden mit dem Thema. Ende der 1970er Jahre hatte in Frankreich eine Kommission aus Fachleuten darüber beraten, was mit den afrikanischen Kunstwerken in den ethnologischen Museen geschehen solle. Man kam zu dem Schluss, dass man auf der Basis einer ethischen Haltung restituieren müsse. Und dennoch brauchte es weitere 50 Jahre, bis die Provenienzforschung wirklich in den Fokus der Öffentlichkeit gelangte und aktiv angegangen wurde.

Zum Weiterlesen: „Aufgaben und Herausforderungen für Kulturgut verwahrende Sammlungen.“