Der Schatz des Monats November sind diesmal zwei Bilder der Anthropologin Elisabeth Krämer-Bannow.

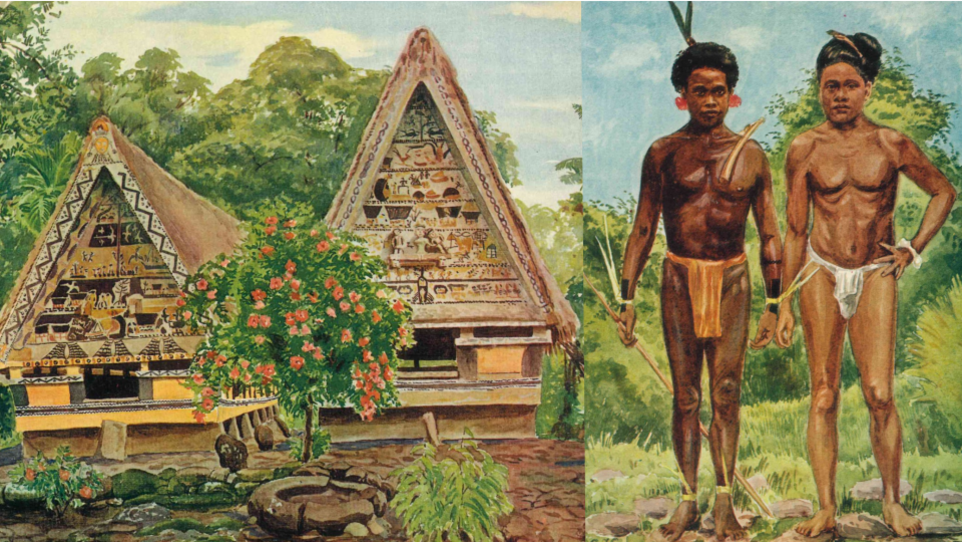

Die beiden Bilder zweier Männer und Männerklubhäuser mit geschnitzten Bildgeschichten entstanden auf den Palauinseln während der Reisen von Elisabeth Krämer-Bannow in die Südsee zu den Kolonien des deutschen Kaiserreichs. Augustin Krämer veröffentlichte sie 1919 in „Palau“, im 2. Teilband der Reihe „Ergebnisse der Südsee-Expedition 1908 – 1910“. Während der erste Band 1917 noch zur Zeit des Kaiserreichs erschien, hielt es Prof. Krämer für nötig, nach dem verlorenen Krieg dem 2. Band folgende Bemerkung voranzustellen: „Die jetzige Neuordnung kann ja keine endgültige sein. Möchten die Arbeiten der Hamburger Südsee-Expedition mit ein Zeugnis davon ablegen, wie Deutschland seine Kolonien erschloss!“ Damit setzte er seine wissenschaftliche Tätigkeit in engen Zusammenhang mit den politischen Interessen des Nationalstaates.

Krämer-Bannows Aquarelle treten in den Publikationen sehr prominent in Erscheinung, da sie nahezu die einzigen farbigen Beiträge in den 20 Bänden sind, die aus der Expedition hervorgingen. Sie skizzieren die bunte Szenerie der Kolonien für das Publikum daheim und erreichen eine Anschaulichkeit, die unvergleichlich viel höher ist, als es die reine Beschreibung oder auch die schwarz-weiße, photographische Wiedergabe leisten konnte. Alle veröffentlichten Bilder sind geben in farbiger Fröhlichkeit ästhetisch ansprechende Motive wieder. Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass eine höhere Tochter während der Reise bloß ihr Hobby gepflegt hat. Tatsächlich aber war die Expedition darauf ausgelegt das koloniale Projekt zu unterstützen, so dass auch das Ehepaar Krämer dem Ziel zuarbeitete, die Herrschaft über die Bevölkerung der Kolonien wirksamer und umfassender zu machen: durch verwertbare Informationen für die Verwaltung der „Schutzgebiete“, wie sie beschönigend genannt wurden. Darüber hinaus präsentierten sie der deutschen Öffentlichkeit ihre eigene Forschungsreise und die Aneignung von Überseegebieten im Allgemeinen als nützlich, nötig und erstrebenswert. So betrachtet sind die Zeichnungen nicht einfach realistisches Abbild einer fremden Gegenwart, sondern ihnen sind neben ästhetischen auch wissenschaftliche und politische Absichten eingeschrieben.

Welche Aspekte imperialen Strebens lassen sich in den beiden Illustrationen entdecken?

Die Skizze der Männerklubhäuser ergänzt die ethnographische Beschreibung der Handwerkskunst. Unter dem wissenschaftlichen Gesichtspunkt dient sie scheinbar lediglich der Veranschaulichung dieses Sachgebiets, da sie keine Alltagssituation des dörflichen Lebens festhält. Es fällt aber auf, dass nicht allein die Hauskonstruktionen gezeichnet wurden, sondern Wert auf eine ansprechende Gesamtkomposition gelegt wurde: von Bäumen geschützt stehen die Häuser an einem lauschigen Platz, im Vordergrund sind Mäuerchen und blühende Büsche angelegt wie in einem deutschen Vorgarten. Drückt dies nur die künstlerischen Ambitionen der Malerin aus, oder wird absichtsvoll eine idyllische Wirkung erzielt in der Erwartung, damit breite Unterstützung für das koloniale Projekt zu gewinnen?

Auch bei der Abbildung der beiden Männer lässt die Zartheit der Zeichnung den Betrachter leicht übersehen, dass es sich hier um ethnologische Typenstudien handelt. So wertschätzend wirkt Krämer-Bannows Darstellung der palauischen Idealtypen, dass ich glauben möchte, ihre Zeitgenossen hätten die zwei Herren im Lendenschurz ebenso als würdevoll wahrgenommen. Liest man allerdings die Bildunterschrift „Dunkelbrauner Palauer aus dem Süden“ und „Hellbrauner Palauer aus dem Norden“, dann wird die Parallele zu den anthropometrischen Aufnahmen von Augustin Krämer deutlich: hier werden Menschen in ein Ordnungssystem gesetzt. Auch wenn nicht bei allen Aufnahmen Messlatten zur Größeneinordnung verwendet wurden, stellen diese Malereien und Photographien niemals Gemälde oder Porträts dar, wie sie von Europäern gemacht wurden. Die Absicht ist in allen Fällen, wissenschaftliches „Material“ zu sammeln im Dienst der politischen Interessen der Kolonialmacht.

Alle Personendarstellungen von Krämer-Bannow sind Ganzkörper-Ansichten, also „von Kopf bis Fuß“, wie sie in ethnologischen Werken üblich sind. Zusätzlich werden die Menschen mit ihren „typischen“ Trachten und Gegenständen abgebildet, um die Zuordnung eindeutig zu machen und die Unterschiede zwischen den Gruppen zu verdeutlichen. Diese wirklich sehr reizvollen Bilder drücken gleichwohl die Herrschaftsverhältnisse zwischen der deutschen Forschergruppe und den palauischen Einwohnern aus. Die einen beobachten, beschreiben und malen die anderen ab um sie zu klassifizieren und beherrschbar zu machen. So finden diese Anderen sich in der deutschen Öffentlichkeit auf die Rolle reduziert, Teil eines pittoresken Ambientes zu sein und der Wissenschaft dienlich als Repräsentanten eines soeben konstruierten Menschenschlags.

Krämer-Bannow malte alle Leute, ob jung oder alt, auf gefällige Weise. Sie bediente aber nicht nur ihr offenkundig eigenes Bedürfnis nach „schönen Bildern“, sondern vermittelte damit auch dem Publikum „daheim“, dass es sich bei den Kolonialgebieten um Länder handelt, die zu besitzen sich lohnt. Wie sehr sie den politischen Aspekt ihrer Kunst selbst reflektiert hat, bleibt offen.

Im Mai wurden an dieser Stelle die ebenfalls farbigen Abgüsse der Holzfriese vorgestellt, die Krämer-Bannow anfertigte. Ein Raum des ethnologischen Museums thematisierte anhand solcher Friese und Aquarelle bis vor einigen Jahren die Herkunft der dort ausgestellten Objekte und deren Bedeutungswandel als Teil unserer gemeinsamen kolonialen Geschichte - einige Stücke sind dort noch zu sehen: Die Öffnungszeiten des Museums „WeltKulturen“ finden Sie auf dem Internetauftritt des MUT.

Chantal Arold

Jeden Monat präsentiert das Museum der Universität Tübingen MUT | Alte Kulturen einen „Schatz" aus der eigenen Sammlung. Die Daueraktion hat das Ziel, bedeutende und besonders interessante Objekte und Artefakte als solche kenntlich zu machen.