"Who the f*ck is Eberhard Karl?"

(K)ein neuer Name für die Universität Tübingen

Eberhard im Bart

Graf Eberhard im Bart (1445–1496) hat (unter Beteiligung seiner Mutter Mechthild von der Pfalz und seines Onkels Ulrichs V.) 1477 die Universität Tübingen gegründet. Er ist außerdem für die Wiedervereinigung der Landesteile Württemberg-Urach und Württemberg-Stuttgart 1482 sowie die Erhebung der Grafschaft zum Herzogtum 1495 bekannt.

Jedoch wird Eberhard vorgeworfen, ein Antisemit gewesen zu sein. Was steckt dahinter?

Carl Eugen

Herzog Carl Eugen (1728–1793) ist vor allem für seine Schlösser und seine Mätressen bekannt, hat aber auch mit der Universität Tübingen zu tun: Er setzte sich in vielfältiger Weise für deren Belange ein und belohnte sich selbst für diese Verdienste 1769 mit der Umbenennung der Hochschule in Eberhardina Carolina.

Ihm wird vorgeworfen, mit der Hohen Carlsschule eine möglicherweise existenzbedrohende Konkurrenz zur Uni Tübingen geschaffen zu haben. Zudem sei er ein despotischer Herrscher und Menschenhändler gewesen. Doch was steckt dahinter?

Kapitel der Ausstellung

Verbindung zur Universität – Vorwürfe an die Namensgeber – Erinnerungskultur und Zeitstrahl – Perspektiven zum Uninamen in Kurzinterviews – Umfrage – What is what? & Who is who? – Mitwirkende

Verbindung zur Universität

Universitätsgründungen im 15. Jahrhundert

Nach einer ersten Gründungswelle im 14. Jahrhundert (Heidelberg, Köln, Erfurt) entstanden ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts weitere Universitäten im Reich (u. a. Ingolstadt, Trier, Mainz). Als Akteure traten vor allem Territorialherren, geistliche Fürsten, aber auch Städte hervor.

Zur Finanzierung der Bildungsprojekte widmeten die Initiatoren häufig kirchliche Ressourcen um. Stiftsherren fungierten dabei oftmals als erste Professoren. In Einzelfällen kam es zu Stiftungen und kommunalen Finanzierungen der Neugründungen.

Eine anerkannte Gründung erforderte zwingend ein päpstliches Gründungsprivileg, während eine kaiserliche Erlaubnis zumeist optional blieb. Kaiser und Papst ließen sich die Genehmigungen teuer bezahlen. Hinzu kamen weitere Kosten wie der Bau der Gebäude, sodass die Gründung einer Universität ein finanzielles Wagnis darstellte.

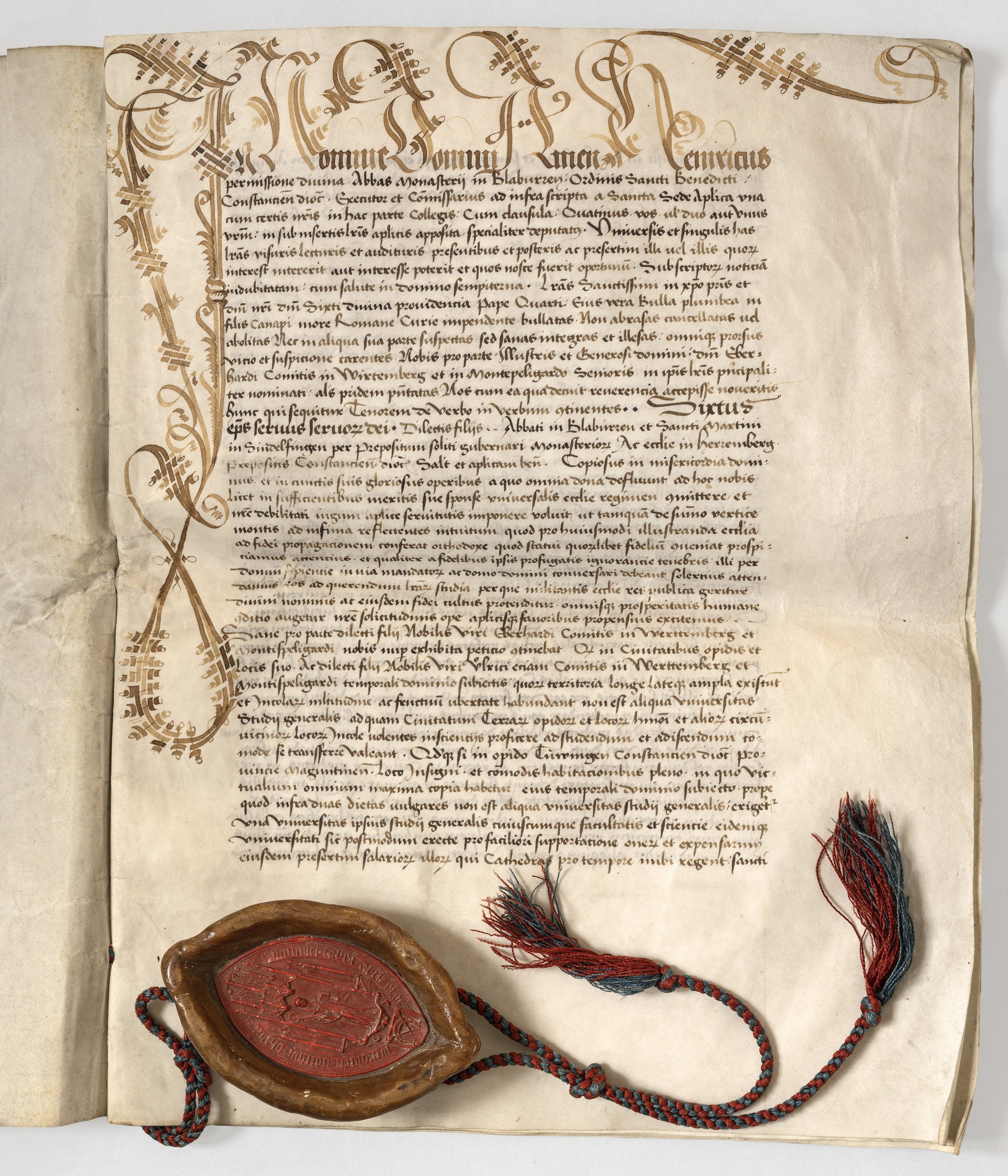

Die Gründungsprivilegien

Neben der finanziellen Unterstützung durch Eberhards Mutter Mechthild war die Erlaubnis des Papstes Voraussetzung für die Universitätsgründung. Die Zustimmung des Papstes war notwendig, um die Pfründen von Stiftsherren von Sindelfingen nach Tübingen zu verlegen. Diese dienten als finanzielle Grundlage für Universität und Lehrende. Am 11. Mai 1476 wurde die Verlegung von Papst Sixtus IV. in einer ersten Bulle genehmigt. Eine zweite, weitreichendere Bulle wurde am 13. November 1476 erlassen und von Heinrich Fabri publiziert. Hilfreich war hierbei sicherlich der Einfluss von Eberhards Schwager Franceso Gonzaga, der Sixtus IV. nahestand. In der zweiten Bulle wurde das Recht, überall zu lehren (ius ubique docendi), verliehen und das studium generale errichtet, womit der Erwerb akademischer Grade ermöglicht wurde. Bemerkenswert ist, dass diese Rechtsakte vergleichsweise schnell, innerhalb von zehn Monaten, umgesetzt wurden. Durch das Publizieren der Bullen am 10. und 11. März 1477 bestand schließlich die Universität rechtlich.

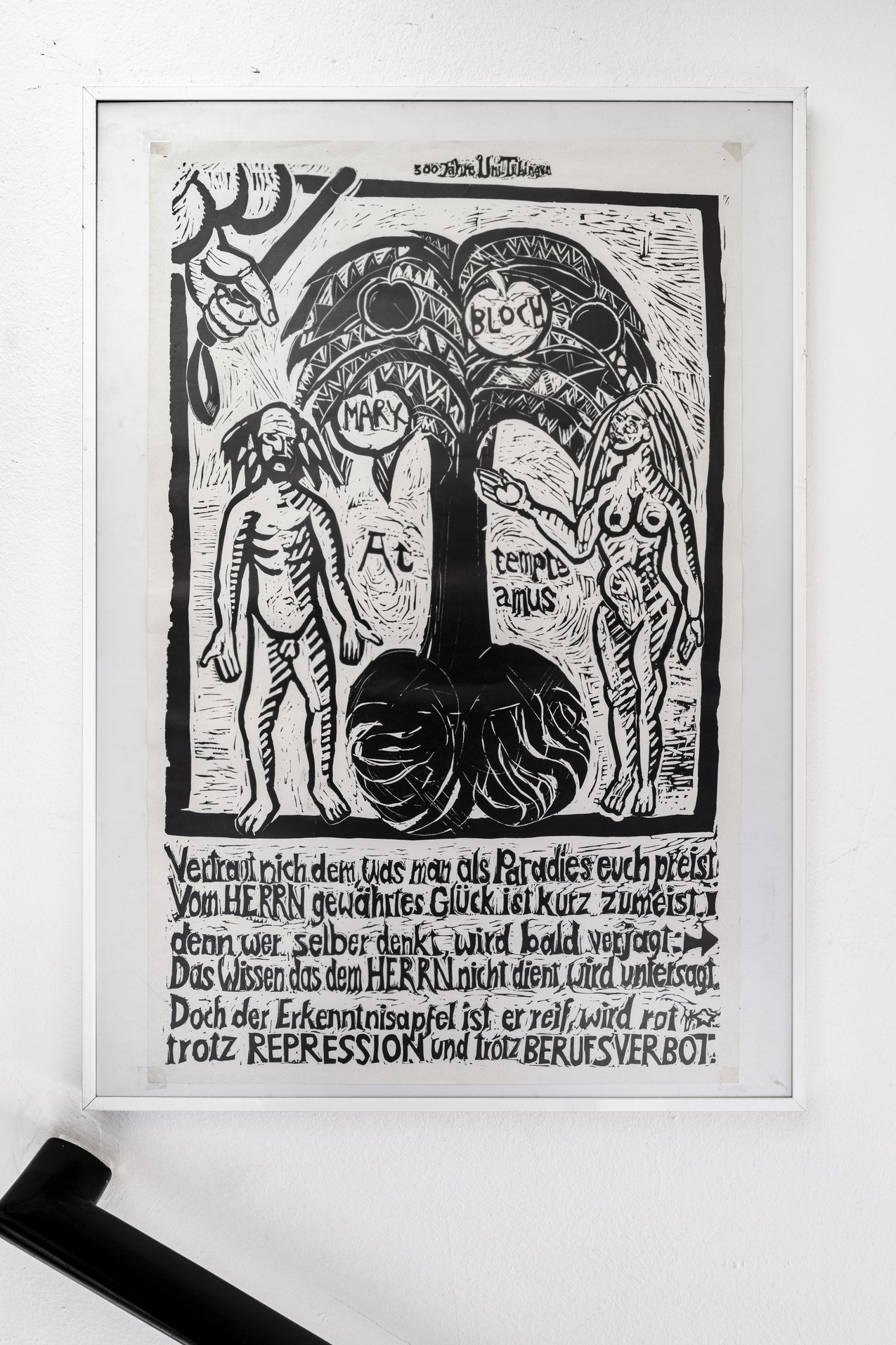

Eberhards Zeichen

Eberhard ist nicht ausschließlich durch seinen Namen an der Universität präsent. Seinen Wahlspruch übernahm die Universität wohl bereits bei ihrer Gründung. Die „Attempto-Palme“ als sein persönliches Zeichen wurde zum 500-jährigen Jubiläum 1977 für Werbemaßnahmen genutzt und ist seit 1999 Teil der Corporate Identity der Uni Tübingen. Der damalige Rektor Eberhard Schaich erklärte, dass die Palme unkonventionell im Vergleich zu den Zeichen anderer Universitäten sei, allen universitären Einrichtungen als gemeinsames Element diene und so Identität stifte.

In der Stiftskirche zeigt sich, wie die Universität Graf Eberhard und die Attempto-Palme vereinnahmte. Neben einem von Eberhard selbst gestifteten Glasfenster, das ihn kniend unter Palmen mit dem doppelten Schriftzug „Attempto“ zeigt, sticht die für ihn von der Universität gestiftete Ehrentafel mitsamt Palme und Attempto-Schriftzug heraus.

Carl Eugen und die Universität

Im Unterschied zu seinen direkten Vorgängern ordnete Carl Eugen zu Beginn seiner Herrschaft 1744 eine Visitation der Universität an. Die Ergebnisse mündeten 1752 in neuen Statuten, die maßgeblich von seinem Rat Georg Bernhard Bilfinger beeinflusst waren. Weiterhin verbesserte der Herzog die Ausstattung der Bibliothek und Labore, ließ unter anderem 1752 eine Sternwarte errichten und 1777 die Alte Aula umbauen. Außerdem beeinflusste er die Lehrinhalte und ließ semesterielle Vorlesungsverzeichnisse einführen. Die eigenmächtige Ernennung zum Rector Magnificentissimus 1767 und die im Dezember 1769 erfolgte Umbenennung der Universität in Eberhardina Carolina bilden den sichtbaren Höhepunkt dieser Politik. In der Krise stand hingegen die 1770 erfolgte Gründung der Hohen Carlsschule in Stuttgart und die Beibehaltung der Zensur.

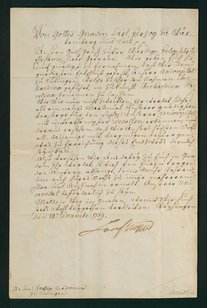

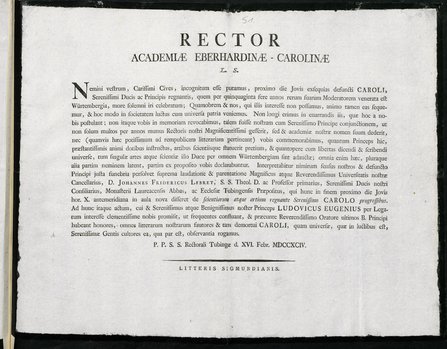

Umbenennung der Universität – Schreiben an den Senat

Am 17. Oktober 1769 teilte Carl Eugen dem Senat der Universität mit, unsere Universitaet zu Tübingen, welche bißher den Nahmen Eberhardina geführt, in Zukunfft Eberhardina Carolina benennen zu lassen.

Der Senat fügte sich in einer Sondersitzung widerwillig der Namensänderung. Dieser Schritt erfolgte als Machtdemonstration gegenüber der Ehrbarkeit und zeigt das Selbstverständnis des Herzogs, der zweite Gründer zu sein. Nach seinem Tod verschwand der Name zunächst wieder.

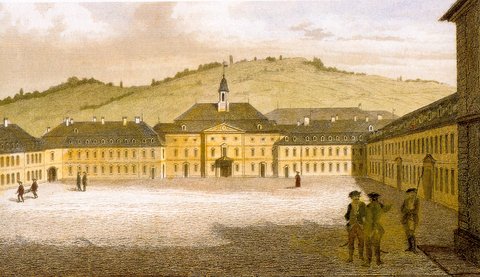

Hohe Carlsschule

Im Dauerkonflikt mit der württembergischen Ehrbarkeit entschied sich Carl Eugen 1770 zur Gründung der Hohen Carlsschule in Stuttgart. Dort konnte er selbst mehr Einfluss ausüben als an der Universität Tübingen.

Anfänglich als Militärakademie errichtet, wurde sie 1781 von Kaiser Joseph II. zur Universität erhoben. Ziel war die Ausbildung einer dem Herzog gehorsamen Bildungselite.

Pläne zur Fusion der Hohen Carlsschule und der Universität Tübingen scheiterten Ende der 1780er Jahre. Sein Nachfolger Herzog Ludwig Eugen hob die Hohe Carlsschule auf Druck der Stände bereits 1794 wieder auf.

Vorwürfe an die Namensgeber

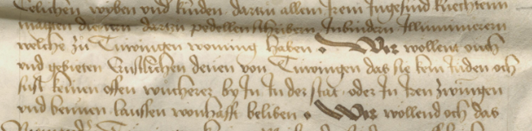

Der Freiheitsbrief der Universität Tübingen

Der von Eberhard ausgestellte „Freiheitsbrief“ vom 9. Oktober 1477 regelte die äußere Rechtsstellung der Universität und ihrer Angehörigen gegenüber der Stadt. Ein darin fast wörtlich aus der Freiheitsurkunde der Universität Freiburg übernommener Satz verpflichtete die Stadt Tübingen, keine jüdischen Menschen dort wohnen zu lassen. Diese waren im 15. Jahrhundert auf die Ausstellung sog. Schutzbriefe, die immer wieder erneuert werden mussten, angewiesen. Die ca. fünf jüdischen Familien Tübingens wurden wahrscheinlich nicht aktiv vertrieben, aber ihre Schutzbriefe nicht verlängert. Damit durften sich, wie in vielen Gebieten des damaligen Reichs, künftig keine jüdischen Personen mehr in Tübingen niederlassen.

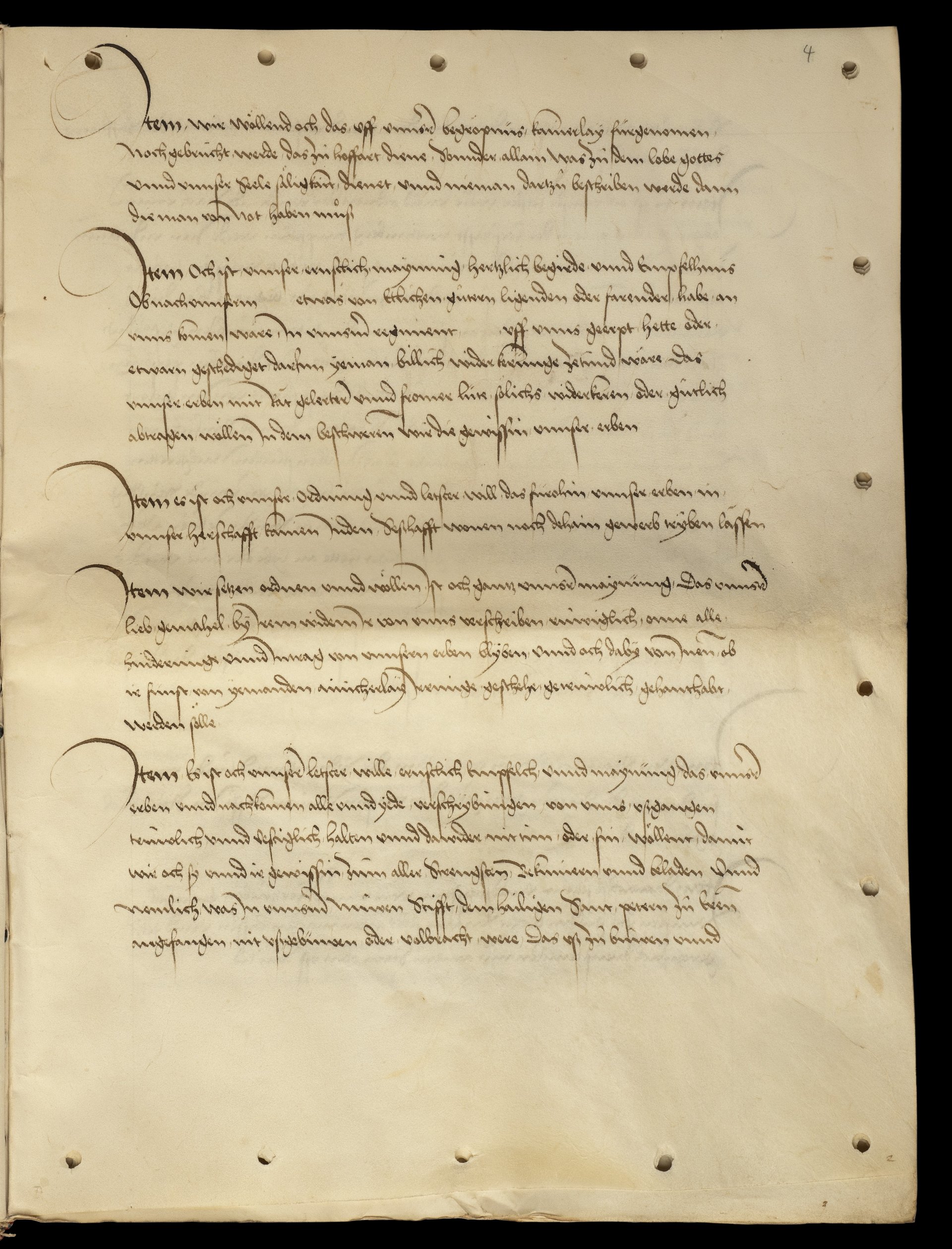

Eberhards Testament

In seinem 1492 verfassten Testament wies Eberhard seine Nachfolger an, keine jüdischen Menschen in Württemberg ansiedeln zu lassen. Die Bestimmung findet sich am Ende der Verfügungen zu Eberhards Seelenheil, was vermuten lässt, dass die Ausweisung jüdischer Personen seinem Verständnis nach eine fromme sowie gottgefällige Tat und zugleich Pflicht eines christlichen Herrschers darstellte. Neben wirtschaftlichen Gründen stellte dies ein häufiges Motiv für die zahlreichen Ausweisungen von jüdischen Menschen aus Städten und Territorien des Reichs dar. Allerdings traf Eberhard in seinem Testament keine anderen konkreten Anweisungen zu politischen Maßnahmen, sodass es sich auch um ein besonderes Anliegen Eberhards gehandelt haben könnte. Auch ergriff Eberhard diese Maßnahme zwar nicht selbst zu Lebzeiten, jedoch ließ er die Schutzbriefe für jüdische Menschen in Württemberg auslaufen, was einer „schleichenden“ Ausweisung gleichkam. Mit dieser Testamentsverfügung orientierte sich Eberhard möglicherweise am Testament seines Onkels Pfalzgraf Friedrich I. Für Eberhards Rezeption ist die Verfügung von Bedeutung, weil sich auf sie immer wieder die württembergische Landschaft berief, um jüdische Menschen aus dem Herzogtum fernzuhalten.

Antisemitismus oder Antijudaismus?

In der Forschung wurde lange davon ausgegangen, dass Antisemitismus, also die Ablehnung von jüdischen Menschen aufgrund ihrer – vermeintlich anderen – „Rasse“, eine Erfindung der Neuzeit sei. Im Mittelalter müsse stattdessen von Antijudaismus gesprochen werden, d. h. der Ablehnung jüdischer Menschen aufgrund ihres Glaubens. Diese Unterscheidung ist inzwischen jedoch umstritten: Wenn der Grund der Ablehnung die Religion war, müssten zum Christentum konvertierte jüdische Menschen als gleichwertig wahrgenommen und auch so behandelt worden sein. Jedoch wurden teilweise selbst (Enkel-)Kinder von Konvertierten aufgrund ihrer Abstammung nicht als „echte“ Christ:innen akzeptiert. Glaubensunterschiede waren daher neben wirtschaftlichen Interessen nicht unbedingt der einzige Grund für judenfeindliche Gesetze oder Handlungen.

War Eberhard Antisemit oder Antijudaist?

Es gibt Hinweise darauf, dass Eberhards Ablehnung jüdischer Personen eher religiös als rassistisch motiviert war. Er war ein sehr frommer Mensch, der sich um sein Seelenheil sorgte. Dies wird besonders in seinem Testament deutlich, aber auch anhand zahlreicher Klosterreformen oder der Universitätsgründung, die als gottgefällige Tat angesehen und als solche inszeniert wurde.

Doch woher kommt der Vorwurf des Antisemitismus? Der Grund hierfür liegt in der Rezeptionsgeschichte Eberhards. Er wurde wiederholt zum Judenfeind und Antisemiten stilisiert: sowohl mehrfach durch die württembergischen Landstände, als auch später durch die Nationalsozialisten. Der Tübinger Universitätsbibliothekar Thomas Miller „erfand“ Eberhard als großen Antisemiten, indem er die beliebte württembergische Leitfigur Eberhard nach seinen Vorstellungen formte.

Der Antisemitismus Eberhards ist also eine verfälschende Darstellung durch einen nationalsozialistischen Forscher. Eine Reproduktion dieses Arguments wird daher der komplexen Sachlage nicht gerecht. Es bleibt jedoch die Frage, ob ein religiös-intoleranter (antijudaistischer) Mensch ein Namensgeber der Universität sein sollte.

Antiziganismus

Sinti und Roma waren wie jüdische Personen auf Schutzbriefe angewiesen, die jedoch gegen Ende des 15. Jahrhunderts immer seltener ausgestellt wurden. Zur Haltung Eberhards gegenüber Sinti und Roma gibt es kaum Quellen. Einem Bericht des Dominikanermönchs Felix Fabri zufolge sei Eberhard auf seiner Pilgerfahrt ins Heilige Land von Sinti und Roma verraten und dadurch gefangen genommen worden, weswegen er sie nicht in seinem Territorium geduldet habe. Für diese Erzählung gibt es keine weiteren Belege, allerdings hatten Sinti und Roma zu Eberhards Regierungszeit kein Aufenthaltsrecht in Württemberg. Auch sind keine von Eberhard ausgestellten Schutzbriefe überliefert. Aufgrund dieser Quellenlage ist nicht eindeutig nachweisbar, ob Eberhards Haltung besonders antiziganistisch war oder dem Zeitgeist entsprach.

Carl Eugens Herrschaftsverständnis

Die Herrschaft Herzog Carl Eugens fällt in eine Zeit, in der viele Regenten im Stil eines „aufgeklärten Absolutismus“, also einer von aufklärerischen Ideen geprägten Form des Absolutismus, regierten. In einigen Aspekten findet man Forderungen der Aufklärung auch bei Carl Eugen umgesetzt, etwa bei der faktischen Abschaffung der Folter und der Einschränkung der Todesstrafe. Andere Ideen wie die Aufhebung der Zensur lehnte er ab. Insofern lässt sich Carl Eugen weder eindeutig als Vertreter noch als Gegner des „aufgeklärten Absolutismus“ einstufen. Ein weiteres zentrales Element seiner Herrschaft war die teure Repräsentation, insbesondere im Bereich der Baupolitik und der Hofhaltung. Zwar rief sie zeitgenössische Kritik hervor, war aber ein wichtiges Mittel politischer Inszenierung.

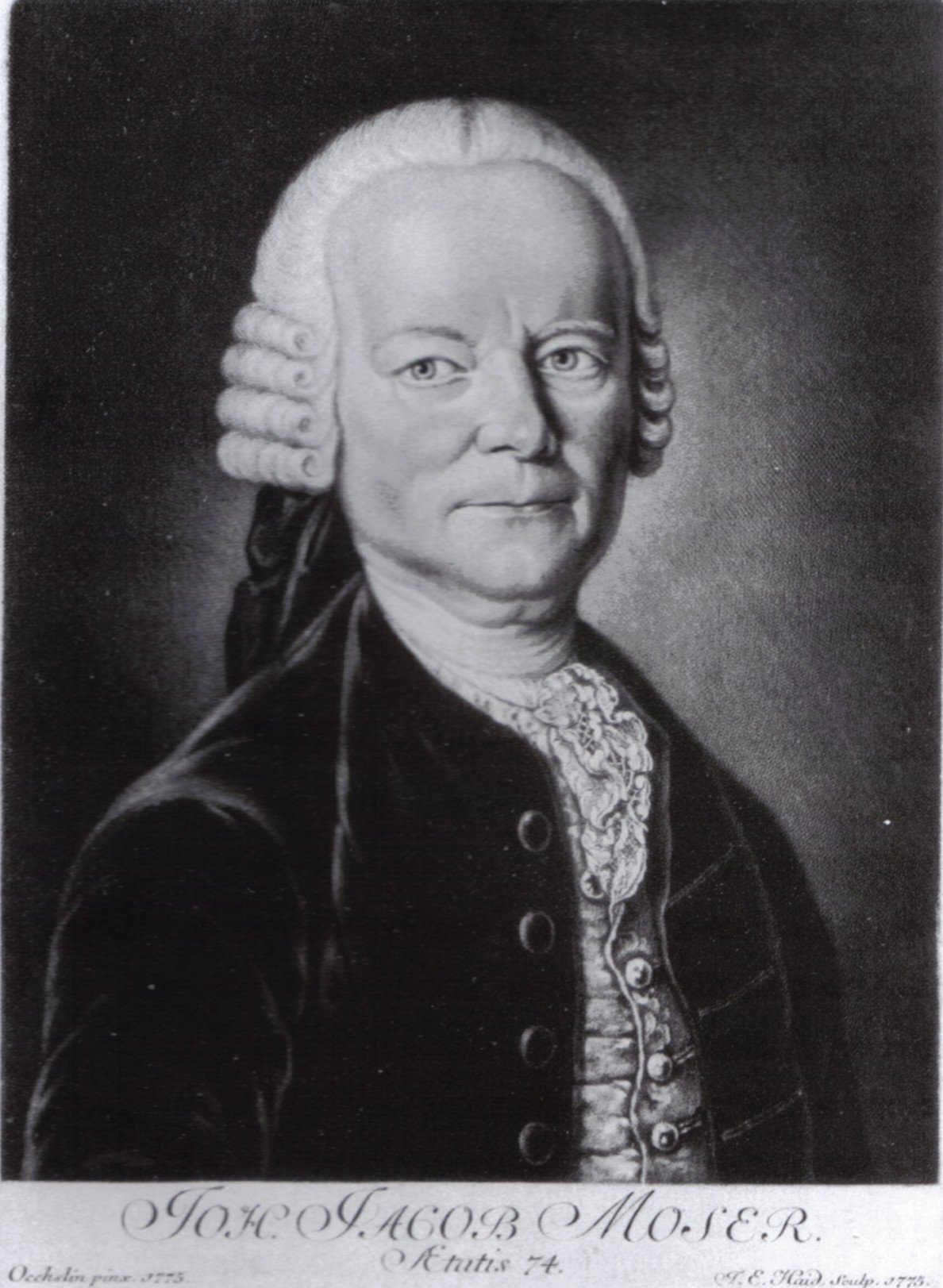

Inhaftierungen ohne Gerichtsverfahren

Carl Eugen ließ mehrere Personen, die in seine Ungnade gefallen waren, ohne Gerichtsverfahren verhaften. Den Staatsrechtler Johann Jacob Moser, der die Landstände im Konflikt mit dem Herzog juristisch beriet, inhaftierte er auf der Festung Hohentwiel. Als Gefängnis diente ansonsten vor allem die Festungsanlage Hohenasperg. Besondere Bekanntheit erlangten die Fälle der Operistin Marianne Pirker und ihres Mannes Franz sowie der des Dichters Christian Friedrich Daniel Schubart. Marianne Pirker hatte vermutlich Herzogin Elisabeth Friederike Sophie Informationen über die Untreue ihres Mannes zukommen lassen. Schubart hingegen hatte den Herzog öffentlich kritisiert und seine Mätresse und spätere Ehefrau Franziska von Hohenheim beleidigt. Während seiner Haft wurde er einer Art Umerziehungsprogramm unterzogen. Die Inhaftierungen erregten scharfe Kritik einflussreicher Zeitgenossen. Die Gefangenen wurden schließlich nach mehreren Jahren entlassen.

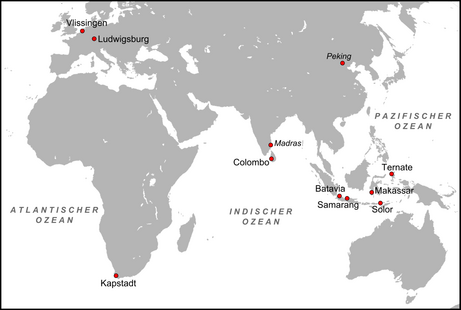

Kapregiment

Die Kritik, Carl Eugen sei ein Menschenhändler gewesen, bezieht sich auf seine Subsidienverträge. In diesen Abkommen, die zur Herrschaftszeit Carl Eugens von vielen Akteuren geschlossen wurden, stellte ein Herrscher einem anderen Truppen gegen Geldzahlungen zur Verfügung. Dadurch wurde nicht nur Geld eingenommen, es verbesserten oder festigten sich oft auch die Beziehungen zwischen den Vertragspartnern. Im Falle Carl Eugens erlangte das sogenannte „Kapregiment“, das er der niederländischen Ostindienkompanie stellte, durch ungewöhnlich hohe Verluste traurige Berühmtheit. Die Soldaten waren teils unter Zwang rekrutiert worden, viele hatten sich aber auch, etwa aus finanziellen Gründen, freiwillig gemeldet. Carl Eugen hatte sechs seiner unehelichen Söhne im „Kapregiment“ untergebracht, von denen nur zwei nach Württemberg zurückkehrten.

Erinnerungskultur – Verantwortung durch Erinnerung, oder: Warum spielt es überhaupt eine Rolle, welchen Namen die Universität Tübingen trägt?

Mit dem Namen der Universität Tübingen wird an zwei Personen erinnert: Eberhard im Bart und Carl Eugen. Zum einen wird mit der Namensgebung deren Engagement für die Universität geehrt. Zum andern bekennt sich die universitäre Gemeinschaft damit zu bestimmten Eigenschaften und Werten, weil Namensgebungen auch immer eine Ehrung darstellen. Jedoch verändern sich die Wertevorstellungen und Ideale einer Gesellschaft im Laufe der Zeit, ebenso wie sich auch die Gesellschaft selbst wandelt. Es ist ein geradezu natürliches Phänomen, dass Altes hinterfragt wird, und ein wichtiges Element unserer Demokratie, dass Bestehendes diskutiert und stetig neu verhandelt wird.

Seit einigen Jahrzehnten erleben wir einen erneuten Wandel in unserer Erinnerungskultur: Es gibt Anstöße, nicht mehr nur an als „groß“ und „bedeutend“ geltende Personen, Taten und Eigenschaften zu erinnern, sondern auch solcher Ereignisse zu gedenken, die als Unrecht wahrgenommen werden. Hier geht es um die Übernahme historischer Verantwortung; um die Mahnung wie auch das Versprechen, solches Unrecht nie wieder zuzulassen.

Im Falle der Namensdebatte an der Universität Tübingen spielt noch ein weiteres wichtiges Element der modernen Erinnerungskultur hinein: Es soll weder verdrängt, ausgeblendet noch vergessen werden. Da Namensgebungen eben immer auch eine Ehrung sind, passiert es leicht, dass die „unbequemen“ Eigenschaften hinter den „großen“ Taten der Namensgeber in den Hintergrund geraten. Durch öffentliche Diskussionen werden dabei verschiedene Aspekte immer wieder ins gesellschaftliche Bewusstsein gerufen, sodass ein vielschichtigeres und differenzierteres Erinnern möglich wird. Daher sind die wiederkehrenden Debatten um den Namen der Universität wichtig – ganz unabhängig davon, wie sie verlaufen und zu welchem Ergebnis sie führen.

Der Name der Universität Tübingen wird nicht erst seit 2019 diskutiert. Bereits seit den 1970er Jahren gibt es Forderungen nach einer Umbenennung, und tatsächlich trug die Universität seit ihrer Gründung 1477 schon verschiedene Namen. Einen Überblick über die vielen Namen der Universität Tübingen sowie um die damit verbundenen Debatten bietet der Zeitstrahl.

Chronologischer Überblick

Der Name der Tübinger Universität im Lauf der Zeit und der Verlauf der Namensdebatte(n)

15./16. Jahrhundert

In der ersten deutschsprachigen Nennung wird die Universität Tübingen von ihrem Gründer als ain hoch gemain schůl vnd Vniuersitet in unser stat Tüwingen beziehungsweise unsrem studio zu Tuwingen bezeichnet (9. Oktober 1477). Auf Latein finden sich Bezeichnungen wie in opido Tuwingen Constanciensis diocesis, Provincie Maguntinensis […] vniuersitas ipsius studii generalis cuiuscumque facultatis et sciencie, zu Deutsch: in der Stadt Tübingen, im Bistum Konstanz, Kirchenprovinz Mainz […] eine Universität eines Generalstudiums welcher auch Fakultäten und Wissenschaften auch immer (13. November 1476) oder auch alme Vniuersitatis Duwingen – ehrwürdige Universität Tübingen – (1477–1488) und vergleichbare Formulierungen. Die Universität wird Jahrzehnte später von Herzog Ulrich etwa vnsere Vniversität oder auch Vniversität zu Tüwingen genannt, während sie sich selbst u. a. als gemainer hohen schul zu Tübingen (5. Mai 1543) oder auch academia (11. November 1534) bezeichnet.

18. Jahrhundert

Herzog Carl Eugen ernennt sich 1767 zum „Rector Magnificentissimus“ der Universität Tübingen. 1769 ordnet Carl Eugen an, dass die Universität in „Eberhardina Carolina“ umbenannt werden soll. Der Senat der Universität nimmt den Namen an, wahrscheinlich jedoch eher widerwillig. Nach dem Tod Carl Eugens wird der Namensteil „Carolina“ seitens der Hochschule nicht weiter geführt. Genauso wie „Eberhardina“ wird oft der Name „Universität Tübingen“ verwendet.

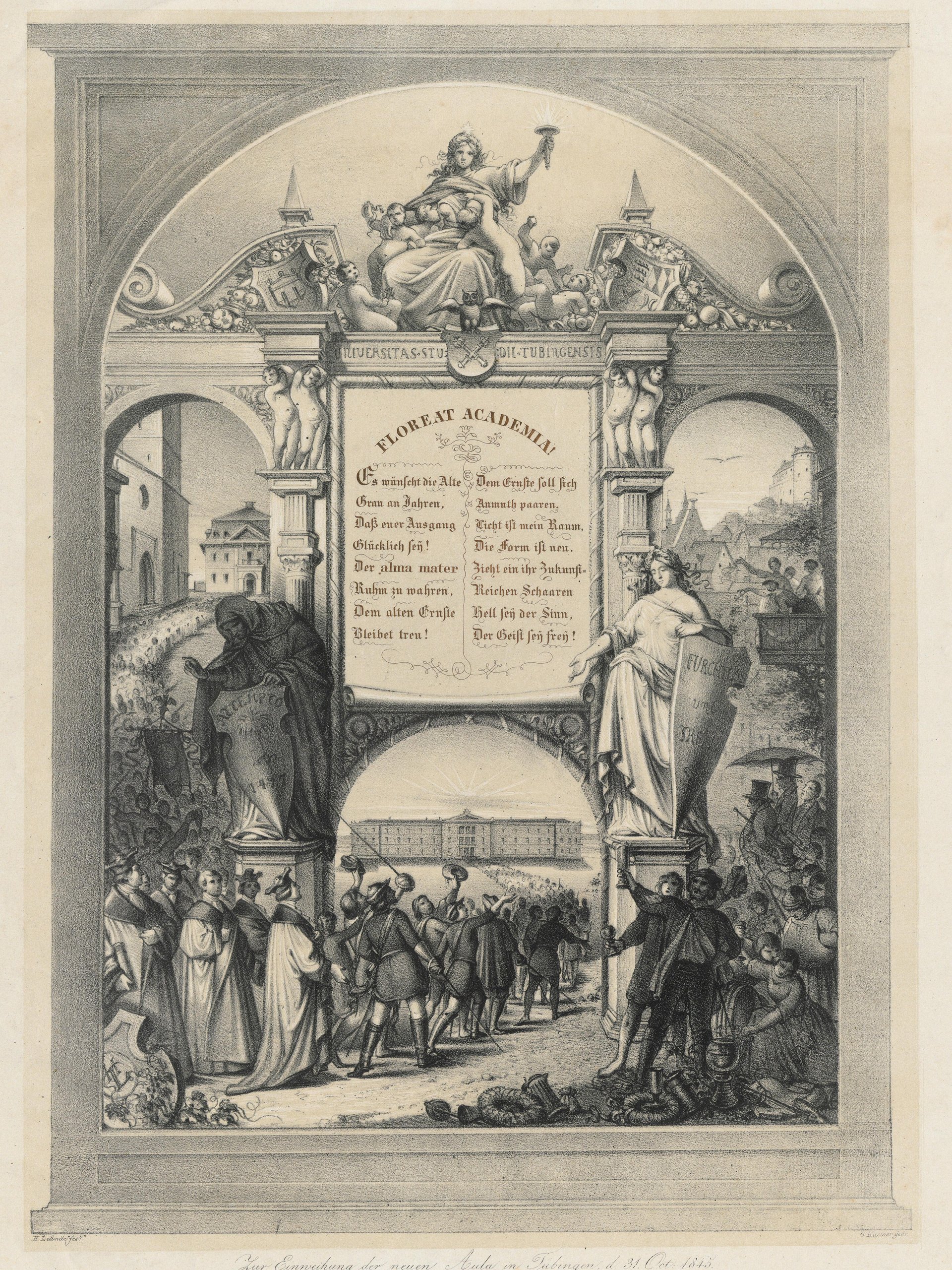

1845

Die Neue Aula wird unter König Wilhelm I. eingeweiht und der Doppelname „Eberhardina Carolina“ findet zu dieser Zeit wieder Verwendung. Der Name besteht in der Form als „Eberhard Karls Universität“ bis heute fort. In einer Lithografie zur Eröffnung der Neuen Aula wird die Universität „Universitas studii tubingensis“ genannt, zugleich werden der Spruch „Attempto“ und die Palme als Zeichen Eberhards im Bart verwendet.

1977

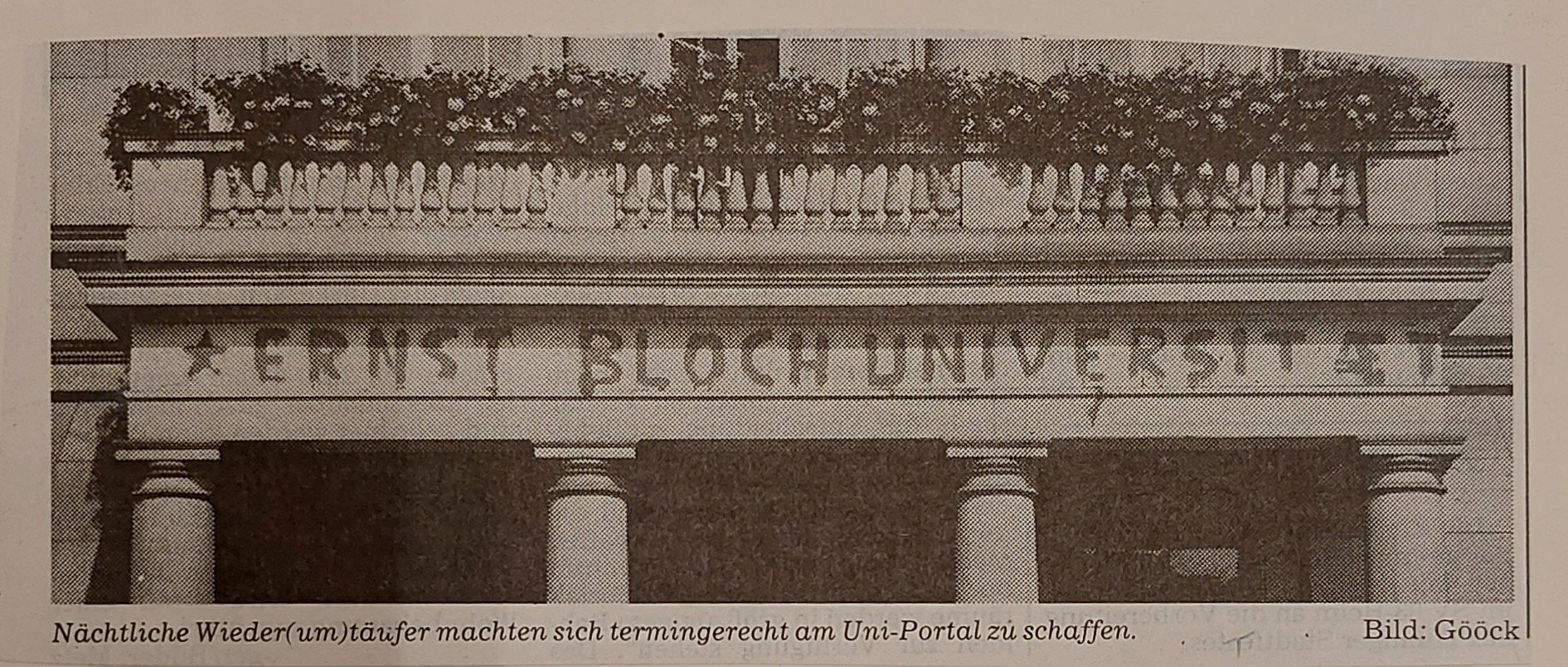

500-jähriges Jubiläum der Universität Tübingen – linksorientierte Student:innen boykottieren die offizielle Universitätsfeier. Die Studierendenbewegung protestiert gegen die NS-Professoren, die immer noch lehren, und die fehlende Aufarbeitung der Rolle der Universität im Nationalsozialismus. Am 7. August wird zur Ehrung von Ernst Bloch und als Protest gegen die fehlende Aufarbeitung durch Vertreter:innen des Allgemeinen Studierendenauschusses (AStA) „Ernst Bloch Universitaet“ an die Neue Aula gesprüht. Vertreter:innen des AStAs sehen Eberhard im Bart als „blutigen Antisemiten“ und Carl Eugen als „Repräsentanten eines Feudalstaates“. Am 8. August beschließt der AStA die Umbenennung der Universität zur „Ernst-Bloch Universität Tübingen“. Von da an wird dieser Name von einem Teil der Studierendenschaft benutzt.

2002

Das Portal der Neuen Aula wird mit dem Spruchband „Ernst Bloch Universität“ als Protest gegen das 525-jährige Universitätsjubiläum versehen. Ein Leser:innenbrief kritisiert die Nichtnennung Eberhards im Bart bei Jubiläumsfeierlichkeiten und schlägt ironisch eine Umbenennung vor. Ein anderer Leser:innenbrief nimmt diesen Vorschlag aufgrund der Vertreibung jüdischer Personen durch Eberhard im Bart auf.

2018

Die Fachschaftenvollversammlung (FSVV) beschließt ihr Logo von dem Ernst Bloch Universität-Logo zu einem neuen FSVV-Schriftzug zu ändern. Schon 2017 wurde ein Änderungsantrag eingebracht. Gründe hierfür waren die politisch einseitige „Links-Symbolik“, die nicht für die gesamte Studierendenschaft stehe, und die fehlende Identifikation aller Studierenden mit Ernst Bloch.

09.07.2020

Der Studierendenrat fordert nach Anträgen der Juso-HSG und des SDS Tübingen die Umbenennung der Universität. Die Juso-HSG fordert eine Umbenennung und eine basisdemokratische Abstimmung der Studierendenschaft über etwaige Namensvorschläge. Der SDS schlägt u. a. die Namen „Ernst und Karola-Bloch Universität“ und „Nüsslein-Volhard-Universität“ vor. Die Hochschulgruppe für eine Ernst-Bloch-Uni Tübingen und die Jüdische Studierendenunion Deutschland unterstützen eine Umbenennung. Am 10. Dezember 2020 wird ein Antrag auf Namensänderung durch den Senat der Universität Tübingen abgelehnt. Eine Auseinandersetzung mit den Namensgebern wird jedoch unterstützt.

08.05.2020

Am Gedenktag der Befreiung vom Nationalsozialismus wird vor dem Clubhaus ein Protestplakat der Ernst Bloch Gruppe gegen den Universitätsnamen und die fehlende Aufarbeitung des Nationalsozialismus aufgehängt.

06.05.2021

Der Senat der Universität Tübingen beschließt, eine Historiker:innenkommission mit der Namensprüfung zu beauftragen

11.05.2022

Das Gutachten der Kommission wird dem Senat vorgelegt und anschließend veröffentlicht. Im Gutachten werden die Judenfeindschaft Eberhards im Bart und der Soldatenhandel Carl Eugens herausgehoben. Die Kommission ist sich bei der Frage der Umbenennung jedoch uneinig. Rektor Bernd Engler verkündet in einer Pressekonferenz zum Gutachten, dass der Senat beabsichtige, bis zum Ende des Sommersemesters 2022 die Debatte zu beenden.

14.07.2022

Der Studierendenrat und ein breites Bündnis an Hochschulgruppen fordern erneut eine Umbenennung. Der Senat lehnt diesen Antrag der Studierendenschaft ab. Bernd Engler selbst sprach sich gegen eine Namensänderung aus, mit der Begründung die Namensgeber seien vor ihrem zeitgenössischen Hintergrund zu interpretieren. Die Weiterführung des Namens solle jedoch nicht deren Taten rechtfertige. Die Diskussion sei eine noch nie dagewesene Form des Austausches und die Universität könne stolz auf ihre kritischen Studierenden sein.

21.07.2022

Bei einer Podiumsdiskussion spricht sich Hanna Veiler als Vertreterin der Jüdischen Studierendenschaft mit den folgenden Punkten gegen die Namensgeber aus: Die Streichung von Graf Eberhard im Bart aus dem Namen der Universität sei unerlässig, weil dieser die jüdischen Studierenden jeden Tag mit Antisemitismus konfrontiere. Des Weiteren sei Eberhards Universitätsgründungsakt kein Argument, sein judenfeindliches Handeln zu rechtfertigen beziehungsweise mit der Vertreibung der jüdischen Menschen aus Tübingen abzuwägen. Als störend sei auch die Tatsache wahrgenommen worden, dass einem „Täter“ gedacht werde, während seine „Opfer“ vergessen würden. Eine Streichung würde diesem historischen Thema die nötige Aufmerksamkeit geben.

22.07.2022

Laut dem Rektor der Universität, Bernd Engler, sei der Antrag der Studierenden als neuer Impuls zu verstehen, sich mit dem Namen und den damit verbundenen Personen auseinanderzusetzen. Er sagte daher eine Professur für jüdische Geschichte zu, die eine kritische Auseinandersetzung fördern solle. Angesichts des abgelehnten Antrags gab es seitens der Studierenden Vorschläge, wie eine weitergehende kritische Auseinandersetzung mit den Namensgebern gestaltet werden könnte, etwa in Form einer Vorlesungs- oder Seminarreihe, Informationstafeln und einer Aktualisierung der Website der Uni.

10.01.2024

Der Baden-Württembergische Antisemitismusbeauftragte Michael Blume fordert in einem Vortrag an der Katholisch-Theologischen Fakultät die Umbenennung der Universität.

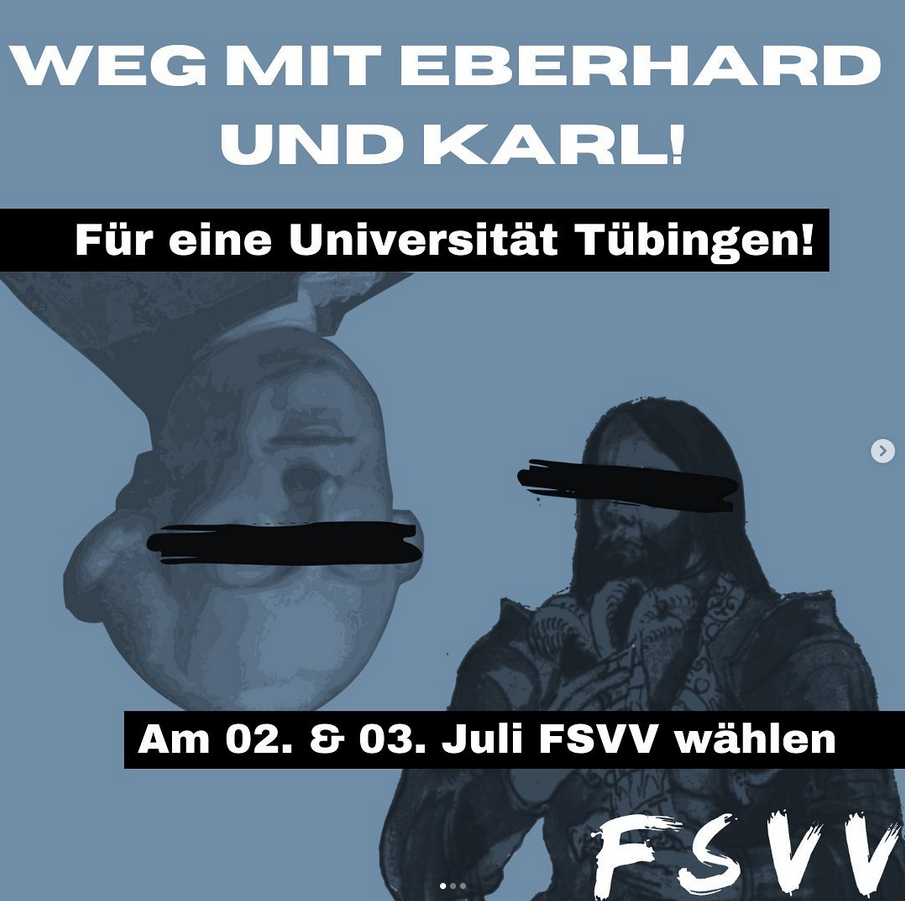

2024 und 2025

Die FSVV wirbt bei den Universitätswahlen mit der Forderung für eine Umbenennung, 2024 mit dem Slogan „Raus mit Judenhass und Monarchieromantik“, 2025 mit „Weg mit Eberhard Karl! Für eine Universität Tübingen! Gegen jede Menschenfeindlichkeit“.

Was spricht für und was spricht gegen eine Umbenennung? Verschiedene Perspektiven auf den Uninamen und die Debatte in vier Kurzinterviews:

Welchen Namen sollte die Universität tragen?

Selbst nach Jahrzehnten ist die Debatte um eine Namensänderung der Eberhard Karls Universität Tübingen nicht abgeschlossen. Zeit, weitere Meinungen ins Feld zu führen!

What is what?

Der Allgemeine Studierendenausschuss entstand in Tübingen erstmals 1829 und in seiner modernen Form 1918 als Studentenvertretung. Die Landesregierung beschnitt mit dem Verbot der Verfassten Studierendenschaft 1977 die Rechte des AStAs stark. Der AStA hatte keine Finanzautonomie und durfte keine Satzungen verabschieden, er wurde deshalb von der organisierten Studierendenschaft auch „KAStA“ genannt. Erst mit der Wiedereinführung der Verfassten Studierendenschaft 2012 als öffentlich-rechtliche Körperschaft erhielt der AStA mehr Autonomie und konnte wieder selbstständig Verträge abschließen. Die Studierendenschaft wählte 2013 das Modell mit einem Studienrat (StuRa) als „Legislative“ und der Verfassten Studierendenschaft mit einem Vorstandstrio aus zwei Vorsitzenden und einer/m Finanzenreferent:in als „Exekutive“. Dieses Modell besteht bis heute.

Eine Bulle ist eine Urkunde, die päpstliche Rechtsakte verkündet.

Als Ehrbarkeit wurde unter anderem in Württemberg die städtische Oberschicht bezeichnet, die durch Positionen in der Stadt- beziehungsweise Amtsverwaltung politischen Einfluss gewann.

Die Bezeichnung Geheimer Rat stand zugleich für das Beratergremium eines Territorialherren als auch für ein einzelnes Mitglied dieses Gremiums.

Die Landstände waren Vertreter der drei Stände Klerus, Adel und Landschaft (d. h. der nicht adeligen Bevölkerung), die das Land gegenüber dem Landesherrn repräsentierten. Im Mittelalter konnten sie in Europa eine gewisse politische Mitsprache gegenüber dem jeweiligen Landesherrn erwirken. So war beispielsweise ihre Zustimmung bei der Erhebung von Steuern notwendig. In den Württembergischen Landständen spielte der Adel seit der Reformation keine Rolle mehr.

Als Pfründe wurde das Einkommen aus einem Kirchenamt – etwa einer Pfarrstelle – bezeichnet. Sie dienten dem Unterhalt des Amtsinhabers.

Schutzbriefe regelten u. a. für jüdische Menschen sowie Sinti und Roma deren Aufenthalts- und Gewerberechte. Die Briefe mussten käuflich erworben werden und wurden vom jeweiligen Landesherrn verliehen. Dieser legte auch die Dauer des Aufenthalts, die Erwerbsbedingungen und weitere Bestimmungen und Einschränkungen (z. B. Rechte, Reisemöglichkeiten, Steuern) fest. Entschied sich ein Landesherr wie Graf Eberhard dazu, nach Ablauf der bereits bestehenden Schutzbriefe keine weiteren mehr auszustellen, wurden die betroffenen Menschen zwar nicht aktiv vertrieben, aber „schleichend“ ausgewiesen.

Das Seelenheil war für Christen im Mittelalter ein zentrales Anliegen. Darunter verstanden die Menschen den Zustand, in welchem die Seele frei von Sünden ist, sodass sie Erlösung finden konnte. Ein gottgefälliges Leben, z. B. durch gute Taten, wie die Gründung einer Universität, konnte diesem Verständnis nach das eigene Seelenheil sichern. Auch Gebete für das Seelenheil von verstorbenen Familienmitgliedern oder Herrschern waren Teil dieser Praxis.

Der Senat der Universität Tübingen besteht aus 35 Mitgliedern. Das Rektorat, die sieben Dekan:innen der Fakultäten und die Gleichstellungsbeauftragte sind ständige Mitglieder. Dazu werden jedes Jahr im Sommersemester bei den Uniwahlen 18 Hochschullehrer:innen, vier Akademische Mitarbeiter:innen, vier weitere Mitarbeiter:innen und vier Student:innen gewählt. Der Senat ist das zentrale Entscheidungsorgan der Universität und muss z. B. Berufungen von Professor:innen oder grundlegende Strukturentscheidungen beschließen.

Stiftsherren, oft auch als Chorherren bezeichnet, waren Geistliche, die Mitglieder eines Domkapitels oder eines Stiftskapitels sind. Als „Kapitel“ wird das administrative und liturgische Leitungsgremium bezeichnet.

Die heutige Stiftskirche St. Georg wurde unter Graf Eberhard von 1470 bis 1490 erbaut, da das Chorherrenstift von Sindelfingen nach Tübingen verlegt wurde. Die Stiftskirche diente als Universitätskirche und theologischer Hörsaal. Sie war die erste Aula der Universität und ist später u. a. zur Grablege von Graf Eberhard und seiner Mutter Mechthild umfunktioniert worden. Eberhard ist dort in einem Glasfenster kniend unter Palmen mit dem doppelten Schriftzug „Attempto“ – seinem Wahlspruch: Ich wage es – zu sehen.

Der Studierendenrat (StuRa) besteht aus 21 studentischen Mitgliedern, diese teilen sich auf 17 direkt gewählte und die vier Senatsmitglieder der Studierendenschaft auf. Jedes Sommersemester werden während der Uniwahlen die Mitglieder durch die Studierenden gewählt. Die Aufgaben des Studierendenrats sind vergleichbar mit einem Parlament, er bestimmt den Haushaltsplan und diskutiert beziehungsweise stimmt über Anträge ab. Mitglieder des Rates gehören Hochschulgruppen an, welche politischen Parteien oder bestimmten Thematiken beziehungsweise den Fachschaften verbunden sind.

Mit der Lizenzierung eines studium generale durch den Papst, Kaiser oder König wurde einer Universität das Recht, akademische Grade zu verleihen, zugestanden.

Als Visitation wurde der Kontrollbesuch eines zuständigen Amtsträgers einer Institution mit anschließender Dokumentation zur Beseitigung von Missständen bezeichnet.

Who is who?

Neville Alexander wurde 1936 in Cradock, Südafrika, geboren und starb 2012 in Kapstadt. Ab 1958 studierte er mit einem Humboldt-Stipendium in Tübingen Germanistik und Geschichte, wo er sich offen gegen Rassismus einsetzte. Nach seiner Rückkehr nach Südafrika schloss er sich dem Kampf gegen das Apartheid-Regime an und wurde gemeinsam mit Nelson Mandela auf Robben Island inhaftiert. Der Tübinger AStA sowie einzelne Professoren der Universität unterstützten ihn mit Protesten und gesammelten Spenden. Er wurde ein führender Pädagoge und Sprachpolitiker, der sich für Bildungsgerechtigkeit und die Förderung von Mehrsprachigkeit einsetzte.

Georg Bernhard Bilfinger (1693–1750) stammte aus einer Akademikerfamilie und wurde selbst Professor für Philosophie und Mathematik an der Universität Tübingen. Unter Herzog Carl Alexander zum Geheimen Rat berufen, erstellte er 1734 ein Gutachten zur Situation der Tübinger Hochschule. Später leitete er die von Herzog Carl Eugen verordnete Visitation und übte bis zu seinem Tod im Jahre 1750 maßgeblichen Einfluss auf die Universitätspolitik aus. Seine Forderung nach der Aufhebung der Zensur setzte der absolutistische Herzog allerdings nie um.

Ernst Bloch wurde 1885 in Ludwigshafen am Rhein geboren und starb 1977 in Tübingen. Er studierte und promovierte in Philosophie. Bloch war überzeugter Marxist und engagierte sich zeitlebens für seine politische Überzeugungen. Dabei unterstützte er die Studierendenbewegung und war ein Verfechter für mehr studentische Teilhabe. Seine politische Einstellung führte dazu, dass er und seine Frau Karola 1933 in die Schweiz fliehen mussten. Nach Kriegsende kehrte Bloch 1949 nach Leipzig zurück und arbeitete dort als Philosophieprofessor. 1957 emeritierte Bloch und wurde wegen seiner Kritik an der SED-Politik mit einem Lehr- und Berufsverbot belegt. Bloch wurde 1961 Gastprofessor an der Universität Tübingen, wo er bis zu seinem Tod 1977 lebte und lehrte.

Karola Bloch (geb. Piotrkowska) wurde 1905 in Lodz geboren und starb 1994 in Tübingen. Sie studierte von 1923 bis 1933 Architektur und Kunst in Berlin sowie Wien. Nach der Flucht mit Ernst Bloch in die Schweiz schloss sie ihr Studium 1934 in Zürich ab. Sie war seit 1932 Mitglied der KPD und bis zur Flucht nach New York 1938 im Widerstand gegen Hitler aktiv. Ihre Eltern, ihr Bruder und ihre Schwägerin wurden im KZ Treblinka ermordet, nur sie und ihre Schwester überlebten den Holocaust. Nach der Rückkehr nach Leipzig arbeitete sie als Architektin an der Deutschen Bauakademie. Sie wurde wie ihr Mann 1957 mit einem Berufs- und Lehrverbot belegt. In Tübingen unterstützte Karola Bloch die Tätigkeiten ihres Mannes und arbeitete nicht mehr als Architektin. Wie ihr Mann unterstützte sie die Studierendenbewegung der 1970er-Jahre.

Dr. Michael Blume studierte und promovierte an der Universität Tübingen in den Fächern Religions- und Politikwissenschaften. Er arbeitet seit 2003 im Staatsministerium Baden-Württemberg. Er leitete verschiedene Projektgruppen und Referate mit dem Schwerpunkt Nordirak. Seit 2018 ist Dr. Michael Blume Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus (seit 2024 Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben). Dr. Michael Blume ist selbst nicht-jüdischen Glaubens, er ist evangelischer Christ.

Herzogin Elisabeth Friederike Sophie von Brandenburg-Bayreuth (1732–1780) kam 1732 als Tochter von Markgraf Friedrich von Brandenburg-Bayreuth und Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen in Bayreuth zur Welt. Bereits in ihrem zwölften Lebensjahr wurde sie 1744 mit Carl Eugen verlobt, vier Jahre später erfolgte die Hochzeit. 1750 gebar sie als einziges gemeinsames Kind die Tochter Friederike, die bereits nach einem Jahr verstarb. Aufgrund zahlreicher Affären Carl Eugens kam es zur Entfremdung der Eheleute. 1756 kehrte sie, wohl im Zusammenhang mit der Verhaftung ihrer Freundin Marianne Pirker durch Carl Eugen, an den elterlichen Hof in Bayreuth zurück.

Bernd Engler war seit 1992 Professor für Amerikanische Literatur und Kultur an der Universität Tübingen. Von 2006 bis 2022 war er Rektor der Universität Tübingen, sodass in seine Amtszeit die große Uninamensdebatte fiel, an deren Ende der Senat für die Beibehaltung des bisherigen Namens stand, was er befürwortete. Er wurde wegen seiner Verdienste für die Stadt Tübingen 2023 zum Ehrenbürger ernannt.

Felix Fabri (1438–1502) war ein Dominikanermönch und unternahm zahlreiche Pilgerreisen, welche er dokumentierte. Besonders seine Schrift über eine Reise ins Heilige Land ist sehr umfangreich und bedeutend. In einem Bericht schrieb er, Graf Eberhard sei auf seiner Pilgerreise aufgrund eines Verrats von Sinti und Roma gefangen genommen worden und habe diese daher nicht in seinem Territorium geduldet.

Heinrich Fabri (ca. 1440–1495) war Abt des Klosters von Blaubeuren. In dieser Funktion wurde er beauftragt, die beiden Bullen zu publizieren. Durch die Publikation der Bullen am 10. beziehungsweise 11. März 1477 waren sowohl der Transfer der Stiftspfründen als auch die Gründung der Universität rechtskräftig.

Die Fachschaftenvollversammlung wurde 1973 gegründet, nachdem die Verfasste Studierendenschaft 1977 verboten worden war, und wurde durch eine studentische Vollversammlung der FSVV zur zentralen Interessenvertretung ernannt. Die FSVV ist ein basisdemokratischer Zusammenschluss der Fachschaften der Universität Tübingen. Auch nach Wiedereinführung der Verfassten Studierendenschaft besteht die FSVV als Partei im Senat und Studierendenrat weiter fort.

Barbara Gonzaga (1455–1503) entstammte einer politisch einflussreichen Familie aus Mantua und war seit 1474 Eberhards Ehefrau. Dieses Heiratsprojekt zeigt die dynastischen Bemühungen der württembergischen Grafen, in höhere Kreise einzuheiraten, um den eigenen Aufstieg voranzutreiben. Ihr Bruder Francesco Gonzaga spielte bei der Universitätsgründung eine wichtige Rolle.

Francesco Gonzaga (1444–1483) war Eberhards Schwager und Kardinal. Er war ein mächtiger Fürsprecher Papst Sixtus’ IV. Somit hatte Eberhard einen einflussreichen Kontakt in der Kurie, der ihm half, die päpstliche Erlaubnis für die Universitätsgründung zu erhalten. Die Bulle zur Tübinger Universitätsgründung wurde bereits nach einem halben Jahr unterzeichnet.

Joseph II. (1741–1790) war von 1765 bis 1790 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Er war der älteste Sohn Erzherzogin Maria Theresias von Österreich und deren Gemahl Franz Stephan von Lothringen. Seine Politik war geprägt von Ideen der Aufklärung, wie der Toleranz gegenüber Andersgläubigen, der Einschränkung der Todesstrafe und der Zensur, sowie der Abschaffung der Leibeigenschaft und der Folter. Jedoch sah sich Joseph II. gegen Ende seiner Herrschaft gezwungen, viele seiner Reformen, etwa die Pressefreiheit, wieder zurückzunehmen.

Die Hochschulgruppe für eine Ernst-Bloch Universität Tübingen entstand 2018, nachdem die FSVV entschieden hatte, das Logo der „Ernst-Bloch Universität“ nicht weiter zu verwenden und ein neues, neutraleres Logo zu verwenden. Das Ziel der Hochschulgruppe ist die Umbenennung der Universität Tübingen, im optimalen Fall zu „Ernst-Bloch Universität“ oder auch „Ernst und Karola-Bloch-Universität“.

Franziska von Hohenheim (1748–1811) wurde mit 17 Jahren mit Friedrich Wilhelm Reinhard von Leutrum verheiratet, aber bereits sieben Jahre später erfolgte die Scheidung. Zwischenzeitlich gelangte sie in das Umfeld Carl Eugens, dessen wichtigste Mätresse sie wurde. Nach dem Tod dessen erster Ehefrau gewann sie das Ringen um die Wiederverheiratung Carl Eugens. Die Eheschließung rief in dessen familiärem Umfeld gemischte Reaktionen hervor.

Die 2016 gegründete Jüdische Studierendenunion Deutschland (JSUD) ist die offizielle bundesweite Vertretung jüdischer Studierender und junger jüdischer Erwachsener in Deutschland, im Alter zwischen 18 und 35. Als politisch und zivilgesellschaftlich engagierte Plattform vertritt sie die Interessen junger Jüdinnen und Juden sowohl innerhalb der jüdischen Gemeinschaft als auch gegenüber Politik, Medien und Öffentlichkeit.

Die Juso-Hochschulgruppe steht den Jusos nahe, welche die Nachwuchsorganisation der SPD ist.

Johann Jakob Moser (1701–1785) war ein bedeutender Staatsrechtler. Er studierte in Tübingen und wurde hier sowie später in Frankfurt/Oder Professor. Als Rechtsberater der württembergischen Landstände unterstützte er sie im Konflikt mit Carl Eugen, als dieser verfassungswidrig ohne ihre Zustimmung Österreich Truppen zur Verfügung stellte. Der Herzog sah Moser als Anstifter des Widerstandes und ließ ihn 1759 ohne Gerichtsverfahren auf der Festung Hohentwiel inhaftieren. Fünf Jahre später wurde seine Haft durch ein Urteil des Reichshofsrates aufgehoben.

Christiane Nüsslein-Volhard studierte Biochemie in Frankfurt am Main und Tübingen, wo sie 1968 ihr Diplom abgeschlossen und 1973 ihren Doktor gemacht hat. Nach Stationen in Basel, Freiburg und Heidelberg kam sie 1981 nach Tübingen zurück. Dort leitete sie von 1985 bis 2014 das Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie. Von 2014 bis 2022 leitet sie eine Forschungsgruppe zu „Bildung von Farbmustern“. Für ihre Arbeit erhielt sie u. a. den Nobelpreis in Medizin (1995) und den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (1985). 2004 gründete sie die „Christiane Nüsslein Volhard Stiftung“, welche junge Wissenschaftlerinnen mit Kindern unterstützt.

Mechthild von der Pfalz (1419–1482) war Eberhards Mutter. Sie steht mit drei Universitäten in Verbindung: Als Tochter des pfälzischen Kurfürsten Ludwig III. wuchs sie im gelehrten Umfeld der Universität Heidelberg (gegründet 1386) auf. Ihr zweiter Ehemann, Albrecht von Österreich, gründete 1457 die Universität Freiburg. An der Gründung der Universität Tübingen wirkte sie maßgeblich mit: Sie beteiligte sich an der Finanzierung der Universität und einer Bittschrift an den Papst. Auch das Bauholz, für dessen Transport sie auf Zolleinnahmen verzichtete, stammte aus ihren Waldgebieten.

Friedrich I. von der Pfalz (1425–1476; genannt der Siegreiche) war der jüngere Bruder Mechthilds von der Pfalz und damit Eberhards Onkel. Nach dem Tod seines Schwagers, Graf Ludwig I. von Württemberg-Urach, bemühte er sich um die Vormundschaft über Eberhard, konnte sich jedoch nicht gegen Eberhards Onkel väterlicherseits, Ulrich V. von Württemberg-Stuttgart, durchsetzen.

Marianne Pirker (1717–1782) heiratete 1736 den 17 Jahre älteren Musiker Franz Pirker. Schon früh machte sie sich durch Auftritte an verschiedenen wichtigen Höfen als Opernsängerin einen Namen, bald genoss sie europaweite Bekanntheit. Ab 1750 sang sie am Hof Carl Eugens, wo sie eine enge Freundschaft mit dessen Ehefrau knüpfte. Vermutlich ließ sie der Herzogin Informationen über die Untreue ihres Mannes zukommen, weshalb dieser Marianne und Franz Pirker 1756 auf der Festung Hohenasperg inhaftieren ließ. Erst nach acht Jahren wurden sie freigelassen. Marianne Pirker trug von der Haft schwere körperliche und psychische Schäden davon.

Der an Kunst und Kultur interessierte Friedrich II. von Preußen, genannt „der Große“ (1712–1786) übernahm 1740 nach dem Tod seines Vaters die Herrschaft über Brandenburg-Preußen. In seiner 46-jährigen Regierungszeit konnte er sein Herrschaftsgebiet mehr als verdoppeln. Während des österreichischen Erbfolgekriegs schickten die protestantischen württembergischen Landstände den jungen Carl Eugen zur Erziehung an den preußischen Hof. Dies war eine Maßnahme, um ihn von den Kampfhandlungen und dem Einfluss des katholischen Habsburgs fernzuhalten.

Eberhard Schaich war ab 1977 Professor für Statistik, Ökonometrie und Unternehmensforschung an der Universität Tübingen. Von 1999 bis 2006 war er deren Rektor.

Christian Friedrich Daniel Schubart (1739–1791) war einer der wichtigsten deutschen Dichter und Komponisten des 18. Jahrhunderts. Als Musiklehrer unterrichtete er Personen aus dem persönlichen Umfeld Carl Eugens. In dieser Zeit fiel er dem Herzog negativ auf, weshalb dieser ihn 1773 des Landes verwies. Weil er den Herzog in der Folgezeit mehrmals öffentlichkeitswirksam scharf kritisierte, ließ ihn dieser 1777 auf dem Hohenasperg inhaftieren. Dort wurde Schubart einer Art Umerziehungsprogramm unterzogen. Enormer Druck durch mächtige Regenten bewegte Carl Eugen 1787 zu dessen Freilassung.

Sixtus IV. (bürgerlich Francesco della Rovere) wurde 1414 in Norditalien geboren und war vom 9. August 1471 bis zu seinem Tod am 12. August 1484 Papst. Er stimmte der Verlegung der Sindelfinger Stiftsherrenpfründen nach Tübingen zu und erteilte seine Erlaubnis zur Universitätsgründung in Tübingen.

Der Sozialistisch-Demokratische Studierendenverband oder auch nur „Linke Liste“ genannt, ist eine Ortsgruppe der Linksjugend [`solid], die der Partei „Die Linke“ nahesteht.

Carl Alexander (1684–1737) war der Sohn von Friedrich Carl (1652–1698) aus der Nebenlinie Württemberg-Winnental. Ursprünglich nicht für die Herzogswürde vorgesehen, diente er im kaiserlichen Militär, wofür er 1712 zum Katholizismus konvertierte. Nach dem Tod seines Cousins Eberhard Ludwig übernahm er 1733 die Herrschaft über das protestantische Württemberg. Seine Konfession und die von seinem „Hofjuden“ Joseph Süß Oppenheimer geprägte Finanzpolitik erzürnten die Landstände. Bereits 1737 verstarb der Herzog, woraufhin Oppenheimer einem Justizmord zum Opfer fiel.

Herzog Carl Eugen kam am 11. Februar 1728 in Brüssel zur Welt. Seine Eltern waren Carl Alexander von Württemberg-Winnental und Maria Augusta von Thurn und Taxis. Er wurde 1737 zum zweiten katholischen Herzog des evangelischen Württemberg und 1744 für mündig erklärt. Im Jahr 1748 heiratete er Elisabeth Friederike Sophie von Brandenburg-Bayreuth. Nach deren Tod heiratete er 1785 seine langjährige Mätresse Franziska von Hohenheim. Er war früh um die Belange der Universität Tübingen bemüht, gründete jedoch 1770 eine eigene Hochschule. Andererseits hielt er an der Zensur fest, ließ unliebsame Personen ins Gefängnis werfen und führte eine teure Hofhaltung und Baupolitik. Prächtige Gebäude wie das Schloss Solitude entstanden in dieser Zeit. Zudem stellte er auswärtigen Mächten gegen Bezahlung Soldaten zur Verfügung. Aufgrund seiner Konfession und Politik befand er sich fast dauerhaft im Konflikt mit den protestantischen Landständen. Im Jahr 1778 ließ er ein öffentliches Schuldbekenntnis in seinem Territorium verlesen, in welchem er Fehler eingestand und Besserung gelobte. Zugleich forderte er aber seine Untertanen zu Gehorsam auf. Er starb am 24. Oktober 1793 in seinem Schloss Hohenheim.

Graf Eberhard V. im Bart, später Herzog Eberhard I., (1445–1496) war der Sohn von Graf Ludwig I. von Württemberg-Urach und dessen Frau Mechthild von der Pfalz. Er beerbte seinen Vater, als er noch minderjährig war und wurde mit 14 Jahren für volljährig erklärt. 1468 unternahm er eine Pilgerfahrt nach Jerusalem, in deren Folge er den Beinamen „im Bart“ erhielt, da er auf der Reise ein Gelübde geleistet haben soll, sich in Zukunft den Bart nicht mehr zu schneiden. 1474 heiratete er die Markgräfin Barbara Gonzaga aus Mantua. Die „Uracher Hochzeit“ wurde groß gefeiert. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor, die jedoch im Säuglingsalter verstarb. Eberhard soll mehrere uneheliche Kinder gehabt haben. Er ist für die Gründung der Universität Tübingen (unter Beteiligung seiner Mutter Mechthild von der Pfalz und seines Onkels Ulrichs V.) 1477 bekannt. In seiner Rezeption werden u. a. die Wiedervereinigung der Landesteile Württemberg-Urach und Württemberg-Stuttgart 1482 sowie die Erhebung zum Herzogtum 1495 positiv hervorgehoben. Eberhard starb 1496 in Tübingen und wurde im Stift St. Peter auf dem Einsiedel begraben, bis er später in die Stiftskirche Tübingen überführt wurde.

Da Carl Eugen ohne legitime Nachkommen starb, folgten ihm nacheinander seine Brüder Ludwig Eugen (reg. 1793–1795) und Friedrich Eugen (reg. 1795–1797) im Amt nach. Die drei Brüder entstammten der katholischen Nebenlinie Württemberg-Winnental. Carl Eugen selbst folgte dem früh verstorbenen Vater Carl Alexander 1737 im Herzogsamt nach. Die Vormundschaft für den Neunjährigen übten entfernte Verwandte aus zwei protestantischen Nebenlinien des Hauses Württemberg aus. Die Mutter Maria Augusta von Thurn und Taxis taktierte bei der Erziehung und Vormundschaft ihrer Kinder geschickt zwischen dem katholischen Habsburg und dem protestantischen Brandenburg-Preußen. Sie setzte sich zudem für ein vorzeitiges Ende der Vormundschaft ihres Sohnes ein.

Ulrich V., genannt „der Vielgeliebte“, (1413–1480) war Eberhards Onkel und regierte seit der Teilung der Grafschaft 1442 über den Landesteil Württemberg-Stuttgart. Ab 1450 übernahm er gemeinsam mit den Landständen die Vormundschaft über Eberhard. Zumindest indirekt spielte er bei der Universitätsgründung eine Rolle: Unter anderem stimmte er dem zollfreien Flößen des Bauholzes auf dem Neckar zu und beauftragte zusammen mit Eberhard eine Gesandtschaft, welche die Bittschrift in Rom einreichte.

Wilhelm I. (1781–1864) war von 1816 bis 1864 der zweite König von Württemberg. Sein Amtsantritt fiel mit dem “Jahr ohne Sommer” zusammen, das zu Missernten und Hungersnöten in Württemberg führte. In diesem Kontext führte er 1818 ein landwirtschaftliches Fest ein, das heutige Cannstatter Volksfest.

Mitwirkende

- Umfrage- und Interview-Videos: Lina Lang, Clara Scholl und Kerrin Tadsen

- Videotechnik: Menitor Kadrija

- Texte zu Eberhard im Bart und Carl Eugen: Maren Brugger, David Kuhner, Stephanie Raunegger und Robin Wußler

- Texte zur Erinnerungskultur und zum Zeitstrahl: David Dieterle, Franziska Polanski und Cornelius Scheid

- Inhaltliche Recherche und Grundlagen: Maren Brugger, Alexa Bullerschen, Ardita Demaj, Vanessa Djepic, Sebastian Fischer, Melanie Khayat, David Kuhner, Heriett Müller, Claudia Olteanu, Franziska Polanski, Stephanie Raunegger, Cornelius Scheid, Süleyman Simsek, Luis Theobald, Robin Wußler und Valentin Züffle

- Bildrecherche: Maren Brugger, David Dieterle, Mia Hedges, David Kuhner, Stephanie Raunegger, Cornelius Scheid und Robin Wußler

- Planung der Online-Ausstellung: Maren Brugger, David Dieterle, David Kuhner, Lina Lang, Franziska Polanski, Stephanie Raunegger, Cornelius Scheid, Clara Scholl, Kerrin Tadsen und Robin Wußler

- Umsetzung der Website: Maren Brugger und Stephanie Raunegger mit Unterstützung von Nadja Mozdzen

- Projektleitung, Projektidee und Redaktion: Dr. Michael La Corte und Dr. Tjark Wegner